�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �@�@�@�@�@�����p�V�Ƃ݂������:

Win32API���┠ Build123©2ch.net YouTube����>2�{ ->�摜>10��

����A�摜���o �b�b

���̌f����

�ގ��X��

�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��

���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/tech/1475897582/

�q���g�F5ch�X����url�� http://xxxx.5chb.net/xxxx �̂悤��b�����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B

Win32API�ɂ��Ă̎���͂�����ւǂ����B

������

�E���₷��O��MSDN���C�u������PlatformSDK�AGoogle���Ō������܂��傤�B

�E���{���MSDN Online Library�͕s���S�ł��B

�@�p���(

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ )�̗��p�����B

�EAPI�t�b�N�ȂǍ��x�Ȏ����������ꍇ�͂ł��邾��Advenced Windows��ǂ݂܂��傤�B

�E������L�̖���IDE�AMFC��VCL�Ȃǂ̎���͂��ꂼ��̌����J�����X����

���ߋ��X��

Win32API���┠ Build122

http://echo.2ch.net/test/read.cgi/tech/1451988219/ Win32API ���g���� windows �p�� Objective-C ������H

���܂�����������f�t�H��-DUNICODE����ȁH

ASCII�łȂ�č���ĂȂ���ȁH

_T �͂�߂� L �����g���ĂȂ���

>>9 ������

�������� CreateFileW( ) �܂ł͂��Ȃ�����

>815 �f�t�H���g�̖��������� (ܯ��� 353c-pu+C) sage 2016/10/08(�y) 14:11:25.37 7aqZN51I0

>Swift�̔��������@���g����Win32API���f�B�X�邱�Ƃ͂ł����

DirectX��OpenGL�Ńx�N�g���̏c���Ƃ��|����������t���Ă̂������

�]�u�s��ɂ���Ⴆ���̂��Ǝv������s��͂��̂܂܋��ʂ��[����₷��

�Ȃ��Win64API���ďo�Ȃ��낤��

���܂��炾���� mbcs �n�� wchar �n�Ŗ��O�Ɉ�ѐ��������̂͂�߂Ăق���

>>18 �X���b�h�I�ɂ� TEXT ���

>>17 64bit���ł��g�����������Ȃ��H

�V�������̂������邱�Ƃ�����������̂��g���������邩�ǂ����̂ق����d�v�B

�����I�ɂ�64bitAPI�o�Ă��

�A�h���X���Ή�����K�v���邩��

avi �� mpeg �Ȃǂ��G���R�[�h���� api ���Ăǂ�ł����H

�ǂ�H�ƕ����ꍇ�́A�I��������ׂĂ���Ȃ��ƁB

�����Œ��ׂ��� FFmpeg �݂��������� Win32API ����Ȃ��ł���

���[�Aavi�Ƃ������Ă邵VFW��DMO�̕���������

�W���C�X�e�b�N���ăL�[�{�[�h��}�E�X�݂����Ƀt�b�N�ł���̂ł��傤��

����ȃR�[�h�������ł�����̂ł����A����������܂����H

Input in={0};

in.type=INPUT_HARDWARE;

in.hi.uMsg=?????;

in.hi.wParamL=?????:

in.hi.wParamH=?????;

SendInput(1,&in,sizeof(in));

�h���C�o�[�̑��݂��Ȃ��f�o�C�X�ɖ�����W���̃Q�[���p�b�g�̃h���C�o���C���X�g�[�������邱�Ƃ͉\�ł��傤��

����fopen��vc++�ŃR���p�C�������CreateFile����т����̂��ȁH

�����������Ƃ���ƁA�W�����C�u�������g���ƃ����N�b�V�����͂���̂�

�x���Ȃ�܂���ˁH

��������

����Ȃɑ��x�ɑ��ăV�r�A�ȃv���O���~���O���Ă�̂��H��

>>37 �����Ēx������I�ԗ��R�́H

CreateFile����Ȃ��������֘A�ňȑO�R���\�[���g���Ă��������

�œK������ƈꏏ

>>38 �X���`�ɂȂ邪�}���`�v���b�g�t�H�[��

>>38 FILE�\���̂��֗��Ȃ�stdio�g�����AWindows��p�A�v���ōׂ���������������Ȃ�CreateFile()���g�����A

���ʂ̐l�͗Ջ@���ςɎg�������邱�Ƃ��ł���B

���ʂ̐l�͎g�������Ă�̂��H

���ʂ�win�v���O���~���O����fopen���Ȃ��Ǝv����

win�v���O���~���O�Ŏg���Ȃ�_tfopen_s�ɂȂ�Ǝv�����A��������1700�q�b�g����B_tfopen�ł悤�₭2����

malloc�Ȃ݂Ɍ������Ȃ��Ǝv��

>>47 _tfopen_s�̎��Ԃ�

fopen_s, _wfopen_s�Ȃ���

fopen 9,180,000��

�K�������Ă�ˁ[�悗

>>45 �A�X�y����Ȃ���Ύg���������炢�ł��邵���邾��B

��������ReadFile����WriteFile���̂���Ă��Ȃ����B���ʂ́B

>>48 �v���O���~���O�������Ƃ���H

fopen��win�ȊO�ɂ��g���Ă邩��q�b�g�������Ɍ��܂��Ă�悗����

CreateFile�̎��Ԃ�CreateFileAW���Ă̂Ɠ���

win�v���O���~���O��T�ł����̂����ʂ�����AW(fopen_s, _wfopen_s)�Ȃ�Ă߂����Ɉ���Ȃ���

���Ƀt�@�C���I�[�v���Ɋւ�����AA(fopen_s)���킴�킴�I�ԗ��R�Ȃ�ĊF���ł���

>>50 >win�v���O���~���O��T�ł����̂����ʂ�����

����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B

>>36 �ނ���fread�̎��������\�撣���Ă�̂ŁA�Ⴆ�t�@�C������

1�o�C�g���ǂޏꍇ�́A�W���ŗp�ӂ���Ă�����̒��ł�

fread����ԑ������炢�B

>>50 >>47�Ńq�b�g�����Ɍ��y���Ă����Ă��ꂩ�悗

�v���O���~���O����������H

���̂܂ܕԂ���

>>44 Windows��fopen���g�����R�͂Ȃ���

>>54 �܂��A�X�y�ɂ�Win32API�u�����v�g���Ȃ���ȁB

����ȓz���{���Ƀv���O���~���O���Ă����A

�g���ɂ����v���O���������ӂꂩ����킯���B

����fopen()(����fsopen_s())�ǂ��g���Ȃ�

"wt"�Ńe�L�X�g�t�@�C��������"\n"��"\r\n"�ɂ��Ă����̂Ƃ��֗������

�����fprintf()�Ƃ�fscanf()�Ƃ��������Ƃ�Win32API�ł��Ɩʓ|����

Linux�Ńr���h�ł��Ȃ��ƍ���̂ŕW��������Ɏg��

�����O0���s��������̂̓I�[�o�[�w�b�h�ɂȂ邩��܂Ƃ߂Ĉ����n������

�����������R�������ĕW�������D�ނ���

���܂���A�Ȃ�̘b���ĂH

linux���ĂȂ�w�X���^�C��0xffffffffffffffff�������

����ȃX���ɗ������v���O���������낤�ɁA

Linux�̖��O���炢�m�炸�Ɏd���ɂȂ�́H

>>60 �N���m��Ȃ����Ă�������A�o�J�ł����H

���܂��A��Ђł��u�ꂩ��\�܂Ő������Ȃ��Ⴂ���Ȃ��H�v���Ă悭�����邾��w

C�̋��ȏ��ɍڂ��Ă��fopen�ŁACreateFile�͋l�ߍ��݂����ĂĂ�₱��������

fopen���g�������Ă���đw��������

�킴�킴���ˑ��̊��g�����炢�Ȃ��痝�R�����ˁH

�X���^�C�����Ɉˑ����Ă�̂͂����̂��H

�����H

linux�ł�Win32api�Ăׂ��

>>68 ����Ȃ�ł����A���Ƃ�����܂��܂�fopen���Ăԗ��R�͂Ȃ��A�Ăяo���������Ȃ邩��x���Ȃ�܂����

fopen���g�킸�ɉ����g���������܂Ō��y����

>>65 ����Ŗ��Ȃ�

UTF-8�����Ȃ�

>>66 ������K�v�ɉ����Ďg����������̂��Ɖ��x�����B

�v���O��������f�o�b�K�ɐڑ����Ăł��܂��H

>>69 �������ˁB

��ɂǂ�Ȋ��ł�CreateFile�����Ă����ΊԈႢ�Ȃ���B

�ǂ�Ȋ��ł� win32api ���g����̂��ˁH

�g����A�Ăׂ�A�̒�`���悾�ȁB

�ĂԂ����i�������Ȃ��j�Ȃ炷���ł���B

win�v���O�������K�b�c����邱�ƂɂȂ������C�B

CreateFile�n��API���g��Ȃ�����̂�납�H�Ǝg���n�߂���ʓ|���������Ȃ̂ŁA

fopen�n�������Ŏg���₷���悤�ɃJ�X�^�������悤��API���b�p�[�������ŗp�ӁA

����CreateFile�n���ĂԂ悤�ɂ������ʂȓw�́B

>>78 ����Ȃ��̂� win32api�@�Ƃ����̂��ˁH

�������������Ă�̂������ς�킩���

����

>>79 �� CreateFile �𗝉����ĂȂ����Ƃ͂킩����

�{���킯�킩���

Win32API���┠�Ƃ���������linux�Ȃ�ĈӖ��s���Ȃ��ƌ����o���n���Ƃ��A

���ˑ��Ƃ��E�E�E

�����A��������Win32API�Ƃ������̂��Ȃ�Ȃ̂�����Ȃ��̂�

>>83 �v���O���}�Ȃ�Linux���炢�����Ă��������B

>>84 ���܂��͔n���H

Linux�Ȃ�Ă��̽ڂƂȂ�̊W������H

�v���O���}�Ȃ�Linux��Win32API�̊W�����炢�����Ă��������B

linux����c++�𗝉��ł��Ȃ��A�t�H��������S�~�ł����

>>85 API�Ǝ����͈Ⴄ�Ƃ����̂͂킩���Ă��ˁH

>>87 �v���O���}�Ȃ�F�܂Ō����Ȃ��Ƃ������悤��

wine��Lindows�ւ���b���OK�ł���

boost��OK�ł����H

>>88 �킩��Ȃ���Ȃ�A�킩��܂��߂�Ȃ�������H

�Ȃ�œˑR�P���ł킢�Ă����B

>>91 Lindows�̂ǂ���Win32API�������B

boost�����B

>>94 ����Ⴑ�����������ā[�킗

Win32api�Ɩ��ł��Ă�ڂ�linux�Ȃ�ĈӖ��̕�����ƌ����o�����̌Ȃ炿�����

>>79 �t�@�C���|�C���^, �t�@�C���L�q�q, �t�@�C���n���h�� �̑��ݕϊ����邩��

�ق���Ƃɖ��ʂ���

���S�҂ł��B

���f�{�^�����o�����ƍl���Ă��܂��B

�X���b�h����ACreateDialog�Œ��f�̉�ʂ��o���ƃ_�C�A���O����u��

�����Ă��܂��܂��B

�������̕����܂��H

���Ȃ݂ɁADialogBox�ł͏��������Ă��܂��܂����B

>>98 �X���b�h����u�ŏI����Ă�Ȃ��́H

����Ⴛ������w

������O�̂��Ƃ��H�H�H

CreateDialog�̓��[�h���X�_�C�A���O�{�b�N�X�����̂ŁA

�v�����new����Ă��邩��X�^�b�N�ȊO�̂ǂ����ɍ����̂ŁA

CreateDialog���Ăяo������̓_�C�A���O�͕\������Ă�����������

���̏����ɖ߂�B�������ێ����������ShowWindow������B

DialogBox�̓��[�_���_�C�A���O�{�b�N�X����邪�A����̓X�^�b�N��

���̂ł����������Ȃ�����Ăяo�����̏����s�o���Ȃ��Ȃ�B

��������Ƃ����̂͂����������Ƃ��ȁB

>>98 IsDialogMessage�g�������H

>>101 �X�^�b�N�ɍ�����Ƃ��Ă������͎~�܂��B

�X�^�b�N������ꂽ�烁�������[�N���ɂȂ邾�����B

�����܂ō�����98���ނ�Ɏv���Ă���

�C�x���g���[�v�܂킵�ĂȂ����A�v���͌��\���邯�ǂ�

WindowsServer�̋��L�t�H���_�ɑ���

����PC�ŕ����̃Z�b�V������

���肽���̂ł���

�����������Ƃ͉\�ł��傤��?

�Z�b�V�����͊����V���~���[�V����

�������̂ł����A���\���

�N���C�A���g��p�ӂ���̂��������̂ŁA

��낵�����肢���܂�

98�ł��B

�c�O�Ȃ���{���ɂ킩���Ă��Ȃ��āA

�Ȃɂ��Ђǂ��̂����킩��܂���B

��u�ŏI����Ă���͎̂����ł��B

IsDialogMessage�͎g���Ă��܂��B

�����ׂĂ��܂��B

>>111 �_�C�A���O�̓��C���X���b�h�ō��������������Ȃ����H

��������Ȃ���A�쐬�����X���b�h�ŃC�x���g�������K�v�ɂȂ�B

���b�Z�[�W�L���[�̓X���b�h���Ƃɗp�ӂ���Ă��āA�E�B���h�E�̃��b�Z�[�W��

�E�B���h�E�쐬���̃X���b�h�̃��b�Z�[�W�L���[�ɂ��܂�B

>>110 �V���~���[�V�������ĂȂɁH

�V���~�[�Y�ƃX���b�v�ƃL���~�\�[���̈Ⴂ���ĂȂɁH

>>114 ���̒��x���z���ł��Ȃ��l�̈ӌ��Ȃ�Ăǂ��ł������ł�

���̑z���͂���g���Ď���[�V�������������ˁH

Win32API�ɂ͊W�Ȃ��b�����B

win32api�ɊW�Ȃ��Ă�������Ȃ��������H

>>112 ���肪�Ƃ��������܂��B

�����Ă݂܂��B

ID�Ȃ��Ƃ���ID�����Ō��������Ȃ��Ȃ��Ă��̂�

�v���Ԃ�ɂ���������ID����ł��\�킸�����������Ăă����^

���łɎ��X����ܯ����ł����悤

�����z�X�g���\���ł�������

����t�������������������������A

ID���炢�����傤�ǂ�����Ȃ��́B

�ǂ��̃X�����Ă��A�r�炷�z�͂Ȃɂ���Ă��r�炷���B

ID�Ƃ�ܯ����Ƃ����̈Ӗ����Ȃ��̂ɕt����������

���̂Q�����Ȃl���Ȃ��ċC�ɂ���قǂ̏������݂��Ȃ��̂�

>>123�݂����ȓz���F��ȃX���ŏI�ՂɂȂ��Č����

���̌�s���R��ܯ����̘b��ʼn���

�t���Ă��������ǐL�т������g��

ܯ����͑����̉Ύ�

�ŏ�����Ȃ��ق����܂�

�ʂ�ID������Ȃ�

�}���ɉߑa�����X���Ƃ��Ď������l������

��Ԑ����������̂�ID�Ȃ��������ゾ�Ƃ����̂������[��

�P��Win32����.NET�ւ̈ڍs���i�����ł��傤

����ɍr�炵���L���Ă������ł��傤

>>137 ��������Ȃ��A�r�炳��Ă���������

��ڃ��[�h���ł����A������Ƌ����Ă�������B

�X�P�[�����O�Ή����Ăǂ̕ӂ�API���g���Ƃ����́H

�������́A�ǂ̕ӂ�API�������������̂��B

����o��������

SetWindowOrgEx

SetViewportOrgEx

�ӂ肶��Ȃ���

@AoA = (

[ "fred", "barney" ],

[ "george", "jane", "elroy" ],

[ "homer", "marge", "bart" ],

);

�����ɓn��������ł����A�ǂ���������́H

EnableMenuItem

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc410786.aspx >MF_DISABLED ���j���[���ڂ������܂��B�W�F�\���ɂ͂��܂��A���̃��j���[���ڂ͎g�p�s�\�ł���A�I���ł��܂���B

>MF_GRAYED ���j���[���ڂ�W�F�\���ɂ��܂��B���̃��j���[���ڂ͎g�p�s�\�ł���A�I���ł��܂���B

�ƂȂ��Ă���AMF_DISABLED�̓O���[�\������Ȃ��悤�ɏ�����Ă��܂����A

Win7�Ŏg���Ă݂��Ƃ���A�O���[�\������AMF_GRAYED�Ƃ܂����������ɂȂ�܂����B

MSDN���X�V����Ă��Ȃ������ŁAMF_DISABLED��MF_GRAYED�͓��ꋓ���ɂȂ����̂ł��傤���H

����Ƃ��A���������ɈႢ���������肷��̂ł��傤���H

>>146 ����GetWindowRect���܂Ƃ��ɓ����Ȃ����_�ŃX�P�[�����O�Ή��͒��߂���B�Ȃ�Ȃ̂��̃N�\OS

TrackPopupMenu()�Ń|�b�v�A�b�v���j���[��\���ł��܂����A

�|�b�v�A�b�v���j���[���\�����ꂽ���Ƃ����m�ł���E�B���h�E���b�Z�[�W���͂Ȃ��̂ł��傤���H

�܂��A�|�b�v�A�b�v���j���[�ȊO�̂Ƃ�����N���b�N����ƃ|�b�v�A�b�v���j���[����\���ɂȂ�܂����A

��������l�ɁA�ǂ̂悤�Ɍ��m����悢�ł��傤���H

�|�b�v�A�b�v���j���[���\������悤�Ƃ����Ƃ���WM_INITMENUPOPUP�������Ă��邱�Ƃ�������܂����B

��\����WM_UNINITMENUPOPUP

MF_DISABLED��MF_GRAYED��������̂�Windows3.1�Ƃ��̎���ō��͓���

>>152 ���肪�Ƃ��������܂����I

������܂����I

���X�g�r���[����ԉ��܂ŃX�N���[��������v���O�����́H

ListView_EnsureVisible()�}�N���Ȃ�����

ListView_Scroll()�}�N��

> MF_DISABLED��MF_GRAYED��������̂�Windows3.1�Ƃ��̎���ō��͓���

xp�͂ǂ���H

Win3.1(Win16) �Ȃ�X���Ⴂ���낗

WS_EX_TOOLWINDOW�Ɋւ��Ď���ł��B

�^�C�g���o�[�Ɋւ��Ăł��B

���ʂ̃^�C�g���o�[��菬�����^�C�g���o�[�����|����������܂����A

�������Ȃ�܂���B

�ʏ�̃X�^�C�����F�X�����܂������A�ʏ�̃^�C�g���o�[�ƕς��܂���B

�ς�����@�������Ă��������B

win8�ӂ肩��^�C�g���o�[���������Ȃ�Ȃ��Ȃ����ׁB

���R�͒m��ǁA�G�A���O���X�p�~�����_��UI�̗���̈�ʼn����ς�����̂����ˁB

> MF_DISABLED��MF_GRAYED��������̂�Windows3.1�Ƃ��̎���ō��͓���

7�Ŕ�G�A�� + ���o���ʂ��ɂ����ꍇ�͂ǂ���ɂȂ�܂���

>>165 �Ȃ�قǁA�����������Ƃ�������ł����B

���肪�Ƃ��������܂��B

Windows3.1 ���� �W���łP��ʂ�16�F�����g���Ȃ���������̖��c������Y��Ă���

3.1�̂Ƃ��ɂ�256��6���F���ʂɂ�������

sscanf(buffer, "%4s", &data)��4�̕����ɕϐ����g�������ꍇ���Ăǂ������炢����ł��傤�H

>>175 int space = 4;

sscanf(buffer, "%*s", space, "t")

>>175 "t"�͕ҏW�~�X������C�ɂ��Ȃ���

*�̏���space�̒l���w�肳���

windows8.1 �����Aimm �ɂ� ImmSetCompositionString �Ŋ����ϊ��������������ݒ肵�A

ImmNotifyIME �� CPS_CONVERT�ANI_OPENCANDIDATE �𓊂���

�ϊ����X�g��\���������̂ł����AMS-IME �n�ł͖��Ȃ��g���Ă��܂����A

GoogleIME �ł͕ϊ����X�g���\������܂���B

�ϊ��������������͂��ꂽ��Ԃɂ͂Ȃ��Ă��܂����A�ϊ����X�g���\������Ȃ�

�����łȂ��A�L�[�{�[�h�ŕϊ��L�[�������Ă��ϊ����̂��ł��܂���B

�iGoogleIME �ł̓L�[���͂ł������ɗ\���ϊ��ꗗ���\�������d�g�݂����炩�H�j

�������������ɂ́Aimm �ł͂Ȃ� tsf �Ɉڍs���邵���Ȃ��̂ł��傤���H

imm ���g�킸 keybd_event �ŃL�[���͂��G�~�����[�g���������x�����ł����̂ł����A

�i�������́��ϊ��L�[���ϊ����ꗗ�\���j

�ϊ����ꗗ��\�����邽�߂̕ϊ��L�[���������AMS-IME �� GoogleIME �ł͈قȂ�

�̂�����܂��B

ImmGetDescription �œ����蕪���邱�Ƃ��l���܂������A�������� ImmGetDescription ��

�p�~����Ă��܂��Ă��̎肪�g���܂���B

Watashi no Namae wa Nakano desu

Watashi ni Namae wa Nakattano desu

��������A�����ĉ������B

�v���O�����̏������Ԃ��v���Ă���̂ł����A

GetThreadTimes()�Ŏ擾�������Ԃ����ƂɌv�Z�����������ԁi�b�o�t���ԁj��

timeGetTime()�Ŏ擾�������Ԃ����ƂɌv�Z�����������ԁi�����ԁj��蒷���Ȃ�܂����B

�X���b�h�������̃R�A���Ɏg�����Ƃ͂Ȃ��̂�

�����������Ƃ͋N����Ȃ��͂����Ǝv���̂ł����A

�ǂ������ꍇ�ɋN����̂ł��傤���B

�Ȃ��A1/16�b���炢�̐��x�����Ȃ����Ƃ́A�F�����Ă��܂��B

���̏�Ń��[�v�����x���ď\���Ȏ��ԓ��삳������ŁA

�O�҂���҂̂Q�{���炢�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B

GetThreadTimes�Ōv�Z�����̂͏������ԂłȂ��X���b�h�����I�[�o�[�w�b�h�Ƃ����܂�ł邩��Ƃ��H

>>186 �����ł��Ȃ��ł��B

�X���b�h�����I���͊܂܂Ȃ��������v���Ă��܂��B

�`�F�b�N�|�C���g�Ŋe���Ŏ��������A�����v�Z���āA

�`�F�b�N�|�C���g�Ԃɂ����������Ԃ��o���Ă��܂��B

>>185 1/16��1/64�̌��ł��B

>>185 �v�����̂͂��̂�����

�E�P�ʂ͍����Ă��邩�BGetThreadTimes()�͂P�O�O�i�m�b�P�ʁAtimeGetTime()��1�~���b�P��

�EGetThreadTimes()�̌v�Z���@�́A�쐬��������I�������܂ł̍��Ȃ̂��A�J�[�l���E���[�U���[�h�̎��s���Ԃ̍��v�Ȃ̂�

�EtimeGetTime()�͂��ǂ̃^�C�~���O�A�܂��ǂ̏ꏊ�ŌĂяo���Ă���̂�

�EtimeGetTime()���v���X���b�h�����Ŏ��s����Ă���Ȃ�

GetThreadTimes()�́g�쐬�����h����timeGetTime()�����s�����܂ł̎��Ԃ��܂܂�Ă��Ȃ�

�EtimeGetTime()���v���X���b�h�����Ŏ��s����Ă���Ȃ�

�I������timeGetTime()�̌Ăяo������GetThreadTimes()�́g�I�������h�܂ł̎��Ԃ��܂܂�Ă��Ȃ�

�E�J�[�l���E���[�U���[�h�̍��v�Ȃ瑼�̃X���b�h�́g���s���ԁh���܂܂�Ă��Ȃ�

>>187

GetThreadTimes()��timeGetTime()�̂Q�{�Ȃ�ł���H

�����Q�{�ƌ����Ă��P�~���b���Q�~���b�ɂȂ������Ă̂ƂP�����Q���ɂȂ����Ƃ����̂ł͂��Ȃ�Ⴄ

���ς��ĉ��~���b�����~���b�ɂȂ����́H

timeGetTime()�@�`�F�b�N�|�C���gA

�X���b�h�쐬�@�@�|�C���g��

timeGetTime()�@�`�F�b�N�|�C���gB

���낢����s

timeGetTime()�@�`�F�b�N�|�C���gC

�X���b�h�I���@�@�|�C���g��

timeGetTime()�@�`�F�b�N�|�C���gD

GetThreadTimes()�̓�����̎����ł����āAtimeGetTime()��A�`D�̂����ꂩ�Ōv�����Ă��덷�͐�����B

�u�X���b�h�������̃R�A���`�v���炷��ƌv���X���b�h�Ń`�F�b�N�|�C���g��݂��Ă���悤�Ɍ�����̂�

B�AC�ԂƂ���ƃ�����B�܂ł̍����܂܂�Ă��Ȃ��Ǝv�����ǁB

�|�C���g���̎������Č����̂��u�X���b�h�̍쐬���J�n���������v�Ȃ̂��u�X���b�h�̍쐬���������������v�Ȃ̂��ł��덷�͐�����B >>188 �EtimeGetTime()��GetThreadTimes()�̒P�ʂ̈Ⴂ�͔F�����Ă��܂��B

�EGetThreadTimes()�ɂ�鎞�Ԃ̌v����ł����A

�@CreationTime��ExitTime�͈�؎g�p�����A

�@KernelTime��UserTime�������g�p���āA�`�F�b�N�|�C���g�Ԃ̍������A

�@���[�U�[���[�h���ԂƃJ�[�l�����[�h���Ԃ��ʂɏo���Ă��܂��B

�E�X���b�h�̊J�n�y�яI���́A�`�F�b�N�|�C���g�Ԃɓ����Ă��܂���B

�@

>>189�̃C���[�W�ł�������B��C�̊Ԃ̂��낢����s�̕����������v���Ă��銴���ł��B

>>189 �E���������Ă݂���A

�@500��قljĕ��ς��������ł̐����Ƃ��āA

�@B-C�Ԃ̑��茋�ʂ��A

�@timeGetTime()�̏ꍇ��9msec

�@�J�[�l�����[�h���Ԃ�429usec

�@���[�U���[�h���Ԃ�14037usec

�@�ɂȂ�܂����B

�@2�{�܂ł����Ă܂��A2�{���炢�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

�E�X���b�h�����y�яI���̏��������͌v���Ă��܂���B

GetThreadTimes���K���������m�Ȏ��Ԃ�Ԃ��Ȃ��\��������

�X���b�h�̐�ւ��͉\�Ȍ��蒴���Ƃōs���K�v������̂�

�ׂ��Ȑ��m�Ȏ��ԂȂǁA��̎���������Ȃ�

�����ƒ������Ԃ̂����鏈��(10�b�Ƃ�)�𑖂点�Ă݂�

�����ԂƃX���b�h���Ԃ��r���Ă݂ẮH

��������ŏ�肭�����̂Ȃ�A�X���b�h���Ԃ̐��x�̖��Ƃ���

�\�����Z���ɂȂ�

>>191

volatile�ϐ����Ђ�����C���N�������g����R�[�h�������āA

�����Ă݂܂����B

�@timeGetTime()�Ōv�������ԁF10560msec

�@�J�[�l�����[�h���ԁF280801usec

�@���[�U���[�h���ԁF10296066usec

4�̃R�A��H���Ԃ����邽�߂�5�����ɓ������ƁA

�@timeGetTime()�Ōv�������ԁF12sec�`18sec

�@�J�[�l�����[�h���ԁF343msec�`608msec

�@���[�U���[�h���ԁF11902msec�`12729msec

1�v���Z�X����2�X���b�h�N������̂�����Ă݂܂������A

�@timeGetTime()�Ōv�������ԁF11869msec

�@�X���b�h�P

�@�@�J�[�l�����[�h���ԁF312msec

�@�@���[�U���[�h���ԁF11403msec

�@�X���b�h�Q

�@�@�J�[�l�����[�h���ԁF390msec

�@�@���[�U���[�h���ԁF11528msec

�@�v���Z�X

�@�@�J�[�l�����[�h���ԁF1092msec

�@�@���[�U���[�h���ԁF22776msec

�قڊ��Ғʂ�i�{������ׂ��j�̌��ʂƂȂ�܂����B ������̉\���Ƃ���

timeGetTime�̕��̐��x�����܂�悭�Ȃ��\��������

>Windows NT�FtimeGetTime ���̊���̐��x�́A�}�V���ɂ���Ă� 5 �~���b�ȏ�ɂȂ�ꍇ������܂��B

��MSDN�ɂ������Ă��邵��

�N���ŏ��ɑ��낤�Ƃ��Ă��������̎��Ԃ�

>timeGetTime()�̏ꍇ��9msec

�ł��邩��AtimeGetTime �́u�f�t�H���g�v�̐��x�́u5�~���b�ȏ�ɂȂ�v�͖����ł��Ȃ��덷����

>>193 �\msec�K�͂̌덷�����肤�邱�Ƃ�A

9msec�ɑ���5msec�������ł��Ȃ����Ƃ͗������܂��B

�����A

>>190�ɏ�����9msec��

500�����ĕ��ς�����i�Đ����ɂ܂�߁j�������ł��B

�덷������v���X���邢�̓}�C�i�X�ɕ��ďo��Ƃ͍l���ɂ����̂ŁA

�X���b�h�̂b�o�t���Ԃ������Ԃ�1.5�`2�{�ɂȂ邱�Ƃɂ��ẮA

�덷�ȊO�̌���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����Ă��܂��B

>>194 > �덷������v���X���邢�̓}�C�i�X�ɕ��ďo��Ƃ͍l���ɂ����̂�

�덷���ϓ��Ƀo�����Ȃ�Ă����ۏ͂Ȃ�����

���Ԏ擾�̃I�[�o�[�w�b�h����Ȃ����H

>>195 �덷�̒�`�Ă��m���_�̍l������^��������ے肵�Ă�Ȃ���

����A�A�A�덷�̕��ώ��Ȃ畡���̊��ł����

�������Ȃ�v���X������Ƃ��}�C�i�X������Ƃ������

���Ƃ������d�g�ݏ�v���X�����Ȃ��Ƃ��}�C�i�X�����Ȃ��Ƃ������Ƃ�����

�ǂ��炩������DDK�iWDK�j�̗̈悶���

�V���Ȕ���������܂����B

�X���b�h�̂b�o�t���Ԃ������Ԃ�肾���Ԓ����Ȃ�R�[�h�̎��ԑ���ł����A

�Y���R�[�h��2����s����R�[�h��3����s����R�[�h���v���Ă݂܂����B

�i�������500�ςł��B�j

1��

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF1060usec

���[�U���[�h���ԁF13540usec

2��

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF14msec

�J�[�l�����[�h���ԁF2246usec

���[�U���[�h���ԁF13291usec

3��

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF21msec

�J�[�l�����[�h���ԁF2527usec

���[�U���[�h���ԁF19468usec

���̃f�[�^����A

timeGetTime()�͂��Ȃ萳�m�ł���A

GetThreadTimes()���^�l��萏���傫�Ȓl��Ԃ��Ă��邱�Ƃ������^���܂��B

�N���b�N�̌덷�́A�ʏ�́A�N���b�N�X�V���x�ɋN������덷�ł���A

����͈�l�ȕ��z�ł��邽�߁A���Ϗ����ŗ}�����܂��B

�������A���炩�Ƀv���X�����̌덷�������Ă���A

�N���b�N���x�Ƃ͕ʂ̉��炩�̌���������͂��Ȃ̂ł����A

���݁A�����̓���Ɏ����Ă��܂���B

>>200 �u�N���b�N�X�V���x�v��������tick�̂��ƂȂ��Ɉ�����ɕ�͂��B

timeGetTime��tick�P�ʂ̒l��Ԃ�����A��萳�m�Ȓl��Ԃ�GetThreadTimes���

�Z�����Ԃ�Ԃ��A�Ƃ������Ƃ���Ȃ��́H

����

�J�n�^�C�������ۂ̎��Ԃ�菬������A����^�C���͑����邵

�I���^�C�������ۂ̎��Ԃ�菬������A����^�C���͌���̂�

�E�E�E

�������������̂������ł��悭�킩��Ȃ��Ȃ�����

���������֕��Ă��Aend - begin �Ōv�Z���邩��

�����͔�������ł����������Ƃ����܂���

�����肵�ĕ��ς��Ƃ�ψ�ɂȂ�Ƃ����ނ̈ӌ����ꗝ���邩��

�����A�Ȃ��AtimeBeginPeriod ���Ȃ��̂��͓䂾���ǁA����A���Ă���̂��������

�P���Ɏ��Ԏ���Ă�����ƃX���b�h�̃A�N�Z�X������Ă����肵�Ȃ�����ƂŔ�ׂ����҂̕������Ԃ������

1�x�̎��s��msec�ς��Ȃ�ʂɌ������邾�낤��

>>200��2����s����P�[�X�ɂ���

1��ڂ�2��ڂɕ����đ��肵�܂����B

���Ȃ킿�A

�@timeGetTime(); GetThreadTimes();

�@���ԑ���ΏۃR�[�h�@�`

�@timeGetTime(); GetThreadTimes();

�@���ԑ���ΏۃR�[�h�@�a

�@timeGetTime(); GetThreadTimes();

�Ƃ��A500��̕��ςŌv�����܂����B

�`�Ƃa�͑S�������R�[�h�ł��B

���L���ʂƂȂ�܂����B

�`

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF8msec

�J�[�l�����[�h���ԁF343usec

���[�U���[�h���ԁF14664usec

�a

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF93usec

���[�U���[�h���ԁF904usec

�X���b�h�b�o�t���Ԃɂ����āA

�`���a��舳�|�I�ɒ����Ȃ�܂����B

�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ��N����̂�������܂���B

�ǂ̂悤�ȉ\��������ł��傤���B

�Ȃ��A

>>200�ŐG��܂������A

timeGetTime()�͔�r�I���m�ł��B

�����A�������Ԃ��Ȃ��B

�����܂łɂb�o�t���ԑ��茋�ʂ���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁB

GetThreadTimes()�͐M�p�ł��Ȃ��Ƃ����O��̂��ƁA

timeGetTime()�̌��ʂ��Q�l�ɁA

��������邨���悻�̂b�o�t���Ԃ��Ă��Ƃŕ��邵���Ȃ������ł��B

�F���肪�Ƃ��������܂����B

>>207 �����ƁI

�Ȃ����R�̌��ʂȂ̂ł����B

�����ĉ������B

>>210 �����ł����B�����Ă���Ȃ��Ȃ猋�\�ł��B

>>200�Ɏ������悤�ɁA1�����s����ƁA

������7msec�A�X���b�h�b�o�t����14msec�Ƃ����s�������N���܂��B

�Ƃ��낪10����s���Čv��ƁA

������78msec�A�X���b�h�b�o�t����80msec�ƂȂ�܂��B

����ł��s�����͂�����̂́A

�����ԁ��X���b�h�b�o�t���Ԃł��邱�Ƃ���A

1��̏ꍇ�ł������ԁ��X���b�h�b�o�t���Ԃł��邱�Ƃ��z�肳���B

�܂������Ԃ̕������M���ł��邱�Ƃ��������Ă���B

���������āA1����s���̃X���b�h�b�o�t���Ԃ�7.8msec���x�ł��낤�B

���̂悤�ȃX���b�h�b�o�t���Ԃ̌��ς�����őÓ��ł��傤���B

>>212 GetThreadTimes�̐��x��15.6ms�Ȃ̂ŁA������x���Ԃ̂����鏈���łȂ���

�Ӗ��������B7ms�̏������͂����0��15�ɂȂ邩�̂ǂ��炩�B

���S��̕��ς��Ƃ�̂ł͂Ȃ�1�����肵�Ă݂�ƈӖ��Ȃ��̂��킩��B

.

.

�����l�Ԑ��ɔᔻ�E���@���̈����p�N�c�C�C�@@copy__writing �̊Ǘ��l�͓����s�O��s��仗��q����

�����܂ł̃v���C�x�[�g�C

@riricoco0

@bibliophilia333

@muzimuzi333

@nekomatagensou

@hanasoraumimori

@mirainosekai3

@zibanyan666

@parlorchild

@liliririko

@EriotN

@mike_peko

@riricoco0

@ririko_neko

@nyanpas ��1

@telegraphyneko

�E

�E

@riricatputi (�V�A�J)�@�@http://imgur.com/a/X1vQA

100�C�ȏ����Ă�L�`�K�C�o��~�@�i�S����߂덼�\�t�I�͂₭�߂܂�z�������l�b�g�X�g�[�J�[�ƍߎҁI�I�j >>212�̕��@�ŃX���b�h�b�o�t���Ԃ����ς����ĕ��A�A��܂����B

ID�ς��܂��B

>>213 �N���b�N�X�V���x�Ɋ�Â����x�̂��Ƃ͔F�����Ă��܂��i

>>185�A

>>187�j�B

500��̕��ς���邱�Ƃł��̖���������A

���̏��

>>200�A

>>206�̌��ʂɂȂ�܂��B

>>206�̃f�[�^�́A

1��ڂŎ����Ԃ�傫������b�o�t���Ԃ��L�^����Ă���A

2��ڂŖw�ǂb�o�t���Ԃ��o�߂��Ă��Ȃ����Ƃ�\���Ă��܂��B

GetThreadTimes()�Ŏ擾�����N���b�N�́A�ǂ����Ă��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��̂��B

���ꂪ������Ȃ���ł��B

�ǂ������ꍇ�ɂ����Ȃ蓾��̂��A�䑶�m�̕��͋����ĉ������B

1��ڂ͂��낢��I�[�o�[�w�b�h������

>>216 �ł��ƁA�����Ԃ���b�o�t���ԂɂȂ蓾��ƁH

�v���Z�X�b�o�t���Ԃł͂Ȃ��X���b�h�b�o�t���ԂŁB

���������Ȃ̂�2��ڂ�1��ڂ�6���̂b�o�t���ԂőÓ����ƁH

�������A�N�Z�X�̃L���b�V���q�b�g���ɈႢ������Ƃ�

�����������Ƃł���Ε�����܂��B

�ł��A�b�o�t���Ԃł���B

�b�o�t���Ԃň��|�I��2��ڂ��L���ł��傤���H

���Ƃ��Ă��A

�����Ԃ�2�{�߂��X���b�h�b�o�t���Ԃ��ĉ��Ȃ̂ł��傤���H

�s�v�c���炯�ŁA���f���Ă���܂��B

>>217 �悸���̑�����@�ł͌덷�����������ł��Ȃ������Ƃ���������F�߂�

500��J��ւ����đS�̂̎��Ԃ�500�Ŋ���Ȃ�덷���k���o���邪

��̎��Ԃ�ςݏグ���Ƃ���Ō덷�������悤�ɐςݏオ�����Ƃ������Ƃ���

��̎��Ԃ�ώZ���Đ��x�̖�����������ɂ͑���J�n������

tick�����ɑ��Ċ��S�Ɏ��R�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł́H

�ǂ�ȑ�����@�������̂�������Ȃ����ǃv���O�����̋N����X���b�h������

�X�P�W���[�����O�̃X�C�b�`�Ȃǂ�tick�Ƒ��֊W�ɂ���Δj�]������@��������

>>215 GetThreadTimes����̂ĂȂ̂���グ�Ȃ̂��A���ς��Ƃ���܂���ɂȂ�̂�

���Ȃ��̊��ŗv�m�F�B

206-A�͐��x�I�ɂ��蓾�邪�AB�͈ٗl�ɏ��Ȃ�����̂ŁA����~�X���^���郌�x���ł��ˁB

�R�[�h�����Ȃ��ƂȂ�Ƃ������Ȃ��ł����A�Ώە�����K���Ȍv�Z�����郋�[�v��

�ς��Ă��N�����ł��傤���H

�݂�ȉ����ň̂����ɘb�������ł��Ȃ�����A�Č��R�[�h�グ���炢���������

GetThreadTimes,�܂�X���b�h������Ă����

1��ڂ�2��ڈȍ~�ň���ē��R����˂��H

CPU�������瑬���Ă���ւ���60Hz���炢

�X�^�b�N���������l���Ă�1��ڂ�2��ڈȍ~�ň���Ă���Ǝv��

>>218 ���i���͂����������Ƃ������ᔻ���Ǝv���܂����A

�e�B�b�N���e�����Ƃɂ��덷�͕��ςŌy�����܂����B

���̏�Ō덷���N�����Ă��܂��B

�e�B�b�N���e�����ƈȊO�̗��R�Ō덷���N�����Ă��܂��B

���̗��R��m�肽���A�m�b��q�������̂ł��B

�Ԉ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B

���i����ꕶ�́A���������ʂ�ł��B

���i����́A�v�����̂������ł��傤���A

����Ƃ��m����o���Ɋ�Â������ł��傤���B

��҂ł���A����������Əڂ������肢���܂��B

>>206�̂悤�ȃR�[�h�ŋN���肤��ł��傤���B

>>220 �E�ƃv���O���}�Ȃ̂Ŏ��ۂ̃R�[�h�����J���邱�Ƃ͂ł��܂��A��悻�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��B

========��������========

tRealA=0;

tRealB=0;

tUserA=0;

tUserB=0;

for (int i=0; i<500; ++i){

���낢��

tReal1=timeGetTime();

GetThreadTimes(...,&tUser1);

func(...); //A

tReal2=timeGetTime();

GetThreadTimes(...,&tUser2);

func(...); //B

tReal3=timeGetTime();

GetThreadTimes(...,&tUser3);

���낢��

tRealA += tReal2-tReal1;

tRealB += tReal3-tReal2;

tUserA += tUser2-tUser1;

tUserB += tUser3-tUser2;

}

tRealA/=500;

tRealB/=500;

tUserA/=500;

tUserB/=500;

========�����܂�========

>>219 func()��volatile int���Ђ�����C���N�������g����R�[�h�̏ꍇ�́A���Ғʂ�̌���

>>192���ł܂��B�������Afunc()��ړI�̃R�[�h�i���Ґ����C�u�����̊��j�ɂ���ƁA�s���R�Ȍ���

>>206�ɂȂ�܂��B

>>216�A

>>224 A��B�ʼn�������Ȃɕς��ł��傤���B

�؉����C����

���̂����̂͒m���Ă邯��

�ǂ̂��炢�����ꂽ����

>>225 > ���i����ꕶ�́A���������ʂ�ł��B

> ���i����́A�v�����̂������ł��傤���A

�v�����ƌ�������̒ʂ肾���A�m���炵�����i���Ȃ��̑��茋�ʁj

���琄�����ꂽ���i���i����ꕶ�̏�������������Ă��Ȃ��j�ł�

>>226 > func()��volatile int���Ђ�����C���N�������g����R�[�h�̏ꍇ�́A���Ғʂ�̌���

>>192���ł܂��B�������Afunc()��ړI�̃R�[�h�i���Ґ����C�u�����̊��j�ɂ���ƁA�s���R�Ȍ���

>>206�ɂȂ�܂��B

�����func()�̈��̎��Ԃ����Ⴂ������덷�ɖ�����邩������Ȃ������ς������������

>>227 �R���p�C���̍œK���̂��Ƃł���ˁB

�R���p�C���̍œK�����ɂ��āA����Ă݂܂����B

A

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF499usec

���[�U���[�h���ԁF14882usec

B

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF31usec

���[�U���[�h���ԁF124usec

�����X���ɂȂ�܂����B

>>226 >

>>216�A

>>224 > A��B�ʼn�������Ȃɕς��ł��傤���B

�X�^�b�N�͏���������ăA�v���Ɉ����n������

�X�^�b�N�̒��Ŏg��ꂸ�ɉ�����ꂽ�y�[�W�͘_���A�h���X�ł͉����Ԃł�

OS�����U�[�u���Ă����ΐV���ȃX���b�h�����Ŏg���ł��邶��Ȃ�����

���ɂ��X�^�b�N�ȊO�Ńy�[�W�̍ŏ��ɏ������ݎ��_�Ńy�[�W���R�s�[����Ƃ�������

>>226 ���낢�� �̂Ƃ���Ń��C�u�����̏������Ƃ�����ĂȂ��H

�P��ڂ̓f�[�^�\�z����������̂�CPU�^�C����H�����A�Q��ڂ͕s�v�Ȃ̂�CPU�^�C����H��Ȃ��Ƃ��B

�ŁADB�Ƃ��T�[�o�[�ւ̖₢���킹������̂ŁA7ms���炢�͂������Ă��܂��Ȃ�Ă��Ƃ͖����̂��B

���邢�́A�Q��ڂ�func�̒��ŕʃX���b�h���N�����Čv�Z���Ă���̂ŁA���X���b�h��CPU�^�C���͐H��Ȃ��Ƃ��B

A B �����łȂ� A B C D �ƂS�炢����Ă������X�����A���ςłȂ����ׂẴ^�C��������

�ɒ[�ɂ���l���Ȃ������ׂ�Ƃ����K�v�ł́H

>>226 �ゾ�����������ȁB

���Ґ����C�u�����Ƃ��̒��g�������炸�c�_�ɂȂ邩���ā[�́B

�ǂ���Win32API�̘b�Ȃ�A���Ă��ƂɂȂ��Ȃ��B

���X�Ƌc�_�ɕt�������Ă����X�A�����l�B

���x�̕��ω����Ă�Ƃ������đS���o���ĂȂ���

���x�̈��������𐳂����ƒf�肵�Ă邵

�������Ԉ���Ă�

���x���w�E���Ă�̂ɐ������Ƃ��Ȃ�

�S���_���ł���B

>>211�݂����Ȏ������Ă邩�炨�@��

���͓˂��Ԃ��ꂽ�̂ŁA�܂��܂����������ł��B

�܂��A����O����m�F�������̂ł����A

GetThreadTimes()�Ŏ擾����b�o�t���Ԃ�

�X���b�h���b�o�t���Ƃ��Ă��鎞�ԂŁA

��̃X���b�h�������ɕ����̃R�A���L���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA

�i���x�]�X�ł͂Ȃ���`��́j�X���b�h�̂b�o�t���Ԃ͎����Ԉȉ��ł���i�ȉ��̃y�[�X�Ői�ށj�B

����́A��O��Ƃ��Ă����Ă܂���ˁH

����҂�茫���l�͂��Ȃ��̂��H

����ł́A���┠�����藧���Ȃ��Ȃ�

������Č��ł���T���v�����T�N�b�Əグ���B

�����������ЊO���C�u�����܂ŏグ��Ƃ����ĂȂ���B

�R�[�f�B���O��f�o�b�O�\�͈ȊO�̔\�͂��傫�����@���Ă邾��B

10�����Ă݂܂����B

�܂�A

>>226�̃R�[�h��A��B�����łȂ��AA����J�܂ł���Ă݂܂����B

A

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF1092usec

���[�U���[�h���ԁF14133usec

B

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF249usec

���[�U���[�h���ԁF343usec

C

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF936usec

���[�U���[�h���ԁF9141usec

D

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF1372usec

���[�U���[�h���ԁF4180usec

E

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF561usec

���[�U���[�h���ԁF6583usec

F

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF717usec

���[�U���[�h���ԁF7737usec

G

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF468usec

���[�U���[�h���ԁF4773usec

H

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF655usec

���[�U���[�h���ԁF9672usec

I

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF218usec

���[�U���[�h���ԁF4149usec

J

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF7msec

�J�[�l�����[�h���ԁF405usec

���[�U���[�h���ԁF10795usec

�S�́iA�`J�j

timeGetTime()�ɂ�鎞�ԁF74msec

�J�[�l�����[�h���ԁF6645usec

���[�U���[�h���ԁF71510usec

�d�����o���Ȃ�����A�^�_�Ŏ��葫��苦�͂��Ă�����Ă�

�{���A���Ƃ��Ă͈ȉ��̌��_�Ɏ���܂����B

��timeGetTime()�͐M���ł���B

��GetThreadTime()�͐M�p�ł��Ȃ�

�@�i�e�B�b�N�Ԑ�グ�I�ȌX������B���R�s���B�j�B

��timeGetTime()�����

>>212�̂悤�ȕ��@���Ƃ�ق��Ȃ��B

������xGetThreadTime()�͂ǂ����Ă��M�p�Ȃ炸�A

���ɗL�p�ȑ�֎�i���Ȃ����߁A

>>212�̕��@�����E�ł���|����邱�Ƃɂ��܂��B

���l���̐^���ɏ������ĉ����������X�A

�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

>>228 �h���X���̖؉�������AtimeGetTime�̂��ƒ��ׂĂ���

timeGetTime��߂�QueryPerformanceCounter���g������H

���e�̃A�z�����炵��

�I�o�P����Ȃ����Ƃ͊m��

���炩����timeBeginPeriod���Ă�ł����Ȃ��Ɛ��x�ς��

�ÓI�̈�ɏ������݂���ƁA�R�s�[�I�����C�g���������A

���I�̈���m�ۂ���ƁA�ŏ��Ƃ���ё���Ȃ�����OS�Ŋm�ۂƏ�����������Ǝv��

���ꂪ�P��ڂ��x�����R�ȋC������

����҂̓A������

����͂����ƁA�ǂ��ł��ǂ����Ƃ������̂͂�߂��ق����ǂ����낤

�����ԂƃX���b�h���Ԃ��H���Ⴄ���Ęb������

1��ڂ��x���Ƃ����������b�ł͂Ȃ�

����

>>237���狳���Ă����Ȃ������ȁB

����҂̃A�v���[�`����߂��������̂���������Ȃ��̂ɁA�����Ŏ���҉҂Ƃ��ォ��ڐ���

��肠���Ă�ɂ܂��^�����������������B

�����Ă����ȉ��̏������݂����ł��Ȃ�ID:EDk65fqO�̓N�\���̃N�\���ƔF���������������B

�ŏ�����GetThreadTimes�͖�1/64�b�̐��x�����������ĕ������Ă����͂��Ȃ̂ɂˁB

���ςƂ��Ă��Ӗ����Ȃ����Ă��Ƃ����߂ĕ����������Ƃ��������ʂ��B

>>247�Ƃ�

>>249�Ƃ��A�S�R�W�Ȃ����Ƃ����B

OS���ǂ�����ăJ�[�l�����[�h��[�U�[���[�h�̎��Ԃ��v�����Ă���̂��z���ł��Ȃ��̂��˂�

�I�[�o�[�w�b�h�����������͍̗p�ł��Ȃ��ƕ����肻���Ȃ���

�G�������GetThreadTimes=NtQueryInformationThread���ׂ����ǁh�X���b�h�h�̒��g�������[������

����ҕ�������ڍׂ͏����Ȃ�����

�����ق�Ƃ�GetThreadTimes�̓����m���Ă邯�ǁA

����҂��y�������Ȃ��Ƌ����Ă��˂���

Windows10����COM�|�[�g�ԍ��͍ő剽�Ԃ܂łȂ�ł��傤���H

�́A���W�X�g������F�����Ă�|�[�g�����擾����T���v���������ȁB

MSDN����������

>>262 >>263 ���肪�Ƃ��������܂����I

WM_CHAR��WPARAM�ɓ����Ă���R�[�h�ꗗ�ǂ����Ȃ��H

���ʂ̃L�[�Ȃ炻�̂܂܂����ABack Space�Ƃ�Ctrl+V�Ƃ��̃R�[�h���m�肽���B

>>266 �L�[��������Ă邩�ǂ����̊m�F�́AWM_KEYDOWN���g���B

�u���z�L�[�R�[�h�ꗗ�v�Ō����B

�������ACtrl,Shift,Alt��modifiers�ƌĂ�A���ʈ����BCtrl��Shift��

GetKeyState(VK_SHIFT) < 0

GetKeyState(VK_CONTROL) < 0

�Ŋm�F�ł��AAlt��WM_NCKEYDOWN�Ŋm�F�ł���B

�����B

�~ Alt��WM_NCKEYDOWN�Ŋm�F�ł���B

�� Alt��WM_SYSKEYDOWN�Ŋm�F�ł���B

�v���O�������s���̃��O�e�L�X�g���G�f�B�b�g�R���g���[���ɏo�͂��悤�Ǝv�����̂ł����A

32KB������������p�ł��Ȃ����Ƃ�������܂����B

���b�`�G�f�B�b�g�ł͂��̂悤�Ȑ����͂Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA

���ɖ��Ȃ������ł��������ƍl���Ă���̂ł����A

���ɗǂ����@��������������������B

>>270 ���肪�Ƃ��������܂��B

����͌����@�\�Ƃ����t�������̂ŁA�G�f�B�b�g�n�R���g���[���𗘗p���邱�Ƃɂ��܂��B

>>271 ���肪�Ƃ��������܂��B

����Œʏ�̃G�f�B�b�g�R���g���[����32KB�ȏ�������܂��B

������܂����I

>>272 �������K�v�Ȃ烊�b�`�G�f�B�b�g

>>273 ���b�`�G�f�B�b�g�Ŏ�����i�߂Ă��āA���Ƃ͌����@�\�����A�Ƃ����Ƃ���܂ō�ꂽ��ł����A

�܂������b�`�G�f�B�b�g���̂Ɍ����@�\���������Ƃͥ���I

�����ł��������Ă悩�����ł��B

���肪�Ƃ��������܂����I

paint.net�̃c�[���E�B���h�E�݂����Ȃ���Ăǂ�����ĕ\������́H

�E�B���h�E�X�^�C����F�X�����Ă݂����ǂ���Ɠ����悤�ȃE�B���h�E���o�Ȃ��B

�g���E�B���h�E�X�^�C���g���B

>>276 ���肪�Ƃ��B

�g���X�^�C���g���Ă�����ς薳�����B

�v���ʂ�ɓ����Ȃ��B

���N�O���炸���Ɠ�Ȃ�Ȃ���B

������肪���Ȃ�����䖝���Ă����ǂ��B

������ۂ��E�C���h�E�͏o����̂́Apaint.net�̂悤�ɑS�E�C���h�E���A�N�e�B�u��ԂɂȂ�Ȃ��B

�y�Q�l�摜�z

paint.net�����ۂɎg���Ă�Ƃ悭��������A

�Q�l�摜�̂悤�Ƀ��C���̃E�C���h�E���c�[���p�̃E�C���h�E����ɃA�N�e�B�u�ȏ�Ԃ��ێ������B

�������A�g���X�^�C����WS_EX_TOOLWINDOW���w�肵�Ă��A�N�e�B�u�ȃE�C���h�E�͏��1�B

���C���̃E�C���h�E���N���b�N����c�[���p�E�C���h�E�͔�A�N�e�B�u�ɂȂ�A

�c�[���p�E�C���h�E���N���b�N������C���E�C���h�E�͔�A�N�e�B�u�ɂȂ�B

���ɋC�����������B

�m����WS_EX_TOOLWINDOW�𗘗p������C���E�C���h�E����ɑO�ʂɂȂ�A

�^�X�N�o�[�ɂ��\�����ꂸ�A����paint.net�̃c�[���E�C���h�E�Ǝ����悤�ȋ����ɂȂ邪�A

���̃A�N�e�B�u/��A�N�e�B�u�Ɋւ��Ă͋������S���Ⴄ�B

���Ȃ݂ɃA�N�e�B�u/��A�N�e�B�u�̔��f�̓^�C�g���o�[�̐F�Ŕ��f���Ă���B

����ɎQ�l�摜�̃c�[���E�C���h�E�̂悤�ȉE��̐����`�̕���{�^���̕\���̂���������������Ȃ��B

�E�E�E�Ǝv������o�Ă�����B

http://www.catch22.net/tuts/docking-toolbars-part-1 ����Əo�Ă����B

WS_EX_TOOLWINDOW�Ō������Ă��m�C�Y�������ĂȂ��Ȃ��o�Ă��Ȃ������B

(�m�C�Y = MSDN�̃E�C���h�E�X�^�C���̈ꗗ���R�s�y���������̃S�~�T�C�g)

�m�C�Y�S�~�T�C�g�}�W�Ŗ��f�B

�����点�ł����Ȃ��B

���Ǎ���̃J�M��Google�摜�����B

�ӂƁu�T���v���ڂ��Ă�T�C�g�̔������炢�̓X�N�V�����ڂ��Ă�̂ł͂Ȃ����v�Ǝv���A

��̊g���X�^�C���ʼn摜�����B

������肽���̂Ɠ����ɂȂ��Ă�摜�������ĊJ������r���S�B

�摜�����Ȃ�č��܂Ŏv�������Ȃ�������B

������������ƃm�C�Y�S�~�T�C�g����o�Ă��Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ������B

MSDN�̃R�s�y�T�C�g����Ă�S�~���͑������˂����̂ɂȁB

���ɗ����Ȃ��ǂ��납����f�B

�ŋߗ��s��̎��̒Ⴂ�L�����[�V�����T�C�g()�Ɠ����x���B

>>275�̈Ӗ����܂������킩��Ȃ������킗��

google personal blocklist�ł������ς�����u���b�N���Ă�

xxx���[�U�[����m�C�Y������

��ʐ^�u���b�N�͕K�{

���܂���L���ʂȂ̂ɉ��̂���Ȗڗ��ꏊ�ɔz�u����

>>278 ����

�����͓`�������

������

>>277 ���������Ƃ��͂��������̃\�t�g��͂�����H

Paint.NET�Ȃ�ȒP�ɋt�R���p�C���ł��邵�ASpy++�Ƃ��g�������ł�������x�킩��

OSS�̃\�t�g���t�R���p�C������́H

�A�t�B�������̂���B�V�肷���ăA�t�B�̉e���牴�ɂ͌�����

�l�r�c�m�̃R�s�y�T�C�g�S�ʂ̂��Ƃ��낤���A�t�B

����

writefile�����g�p����int�^�ŁA�f�[�^�ۑ����ł��܂���B�����Y�ݎ��������Ƃ���l��������Ⴂ�܂��B

int Data = 123456;;

DWORD writeLen;

WriteFile(hFile,&Data,sizeof(Data),&writeLen,NULL);

�����������Ƃ���H

�ϐ��̃A�h���X��writefile�ɂ킽���Ȃ��Ƃ��߁B���l���̂܂܂킽���Ă��ł���

>>292 >>293 ���肪�Ƃ��������܂��B�����Ƃ��ăA�h���X��n���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��ˁB�����Ă݂܂��I

msdn ����

�ŃO�O��Ȃ����悤

�ǂ����Ă��������̂܂܂����ƕ��u���Ă낤��

> �������s����ƁA0 ���Ԃ�܂��B�g���G���[�����擾����ɂ́A �����g���܂��B

> If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError.

>>296 �Ȃ�ŕt����́H

���g���b�v�Ƀn�}�肽���́H

���͌��g���b�v�ǂ��납�p��łƓ��{��łň����Ⴄ�g���b�v�Ƀn�}�������Ƃ����邯�ǂ��B

���{��ł������قnj��Ċm�F�������lj����o���Ă��R���p�C�����ʂ炸�A

���̋C�Ȃ��ɉp��ŊJ����������̐�������āA

�p��Ō��Ȃ���C��������ꔭ�ŃR���p�C���ʂ�����B

>>298 �����ǂ�ȊJ�����g���Ă�� w

VisualStudio �Ȃ���� + '(' ����͂������_�Ńv���g�^�C�v���\������邾��

>>299 ���߂�Ȃ���������

>>300 ���̓�����Vector�ӂ�Ō����Ă����K���ȃe�L�X�g�G�f�B�^��BCC��������B

���|�[�g�^�C�v�̃��X�g�r���[���N���b�N������A���̍s�̃f�[�^�ɑΉ�������e��

�ʂ̑��ɏڍו\������Ƃ����悤�ȓ�������Ă���̂ł����A�N���b�N���� NM_CLICK

���������ăN���b�N���ꂽ�s�� nmLv->iItem �����o���Q�Ƃ��Ēm�邱�Ƃ��ł��܂��B

�I�y���[�V�����Ƃ��Ă̓}�E�X�����ł͂Ȃ��L�[�{�[�h����Ń��X�g�r���[�̑I���s��

���X�ƈړ������邱�Ƃ������̂ŁALVN_KEYDOWN ���������ď�L�Ɠ��l�̓����

���������̂ł����ALVN_KEYDOWN �������� nmLv->iItem �̒��g���s��ł��B

LVN_KEYDOWN �������� ListView_GetNextItem �� LVNI_ALL | LVNI_SELECTED ��

�w�肵�đI���s�ׂ�ƁA�L�[�{�[�h�������đI���s��ύX����O�̑I���s��

�����Ă��܂��܂��B

���̕ӂ́A��U���b�Z�[�W���[�v���Ȃǂ��Ă��猻�݂̑I���s�邱�Ǝ��̂�

�\�ƌ����Ή\�Ȃ̂ł����A�����܂ł��Ȃ��ƃ_���Ȃ̂��Ƃ����^�₪����܂��B

LVN_KEYDOWN �������A�������̓L�[�{�[�h����őI���s��ύX�����ہA�Ȍ���

���݂̑I���s����@�͂���܂��ł��傤���H

����ł��B

win10 x64

windows ���L���b�V�����Ă� dns �̖��O�������ʂ̈ꕔ�����������邱�Ƃ͉\�ł����H

�܂��́A���O�����̍Œ��Ɍ��ʂ�������悤�ȃt�b�N�͏o���܂��H

�Ⴆ�Aexample.com �� ttl �߂ɏ���������A�Ƃ��ł��B

��낵�����肢���܂��B

>>305 �f�o�b�O����������A�ʂ̃v���Z�X�̃v���Z�X�������[�ɃA�N�Z�X���邱�Ƃ��\�B

�ΏۃA�v�������Ă��邯��API�t�b�N�����ȒP�Ɍ��ʉ�₂͂ł����

�L���b�V����₂̓t�B���^�[�h���C�o���Ă�ʓ|�Ȃ̂����v�����Ȃ�

�ȉ��̏����������������A���������肢���܂��B

�_�u���N���b�N��E�N���J���ȂǂŁA�t�@�C�����J���ۂ�

�֘A�t���̗L���Ɋւ�炸�A���̃t�@�C���̃p�X���擾�������B

ShellProc������̃t�b�N���ƍl���܂������A�p�X���ǂ������

���ׂ�̂�������܂���B

�ǂ����X�������肢���܂��B

�ړI���悾��ShellProc�͈Ⴄ��Ȃ���

explorer.exe�ɑ���ShellExecute������̃t�b�N���H

>>305, 306

���X���肪�Ƃ��������܂��B

DLL������A�^�b�`�̂��DNS������͊m���ɂł������ł��ˁB

�������Ă݂܂��B

���Ȃ݂ɁA�v���Z�X�͊�{�I�ɂ� chrome �ł��B

>>307 �ł���t�B���^�[�h���C�o�̐v���A���������ςł������̂ŋ����Ē����܂��H

�i�h���C�o�̃R�[�f�B���O�́A�قڌo���������A�l�b�g���[�N���̂��̂̒m���͂�����̂́Awindows�����ł̈�����API�͂܂������m���������ł��j

���Ȃ݂ɁAVPN�ɂ�鉼�z�A�_�v�^�ƁA�����̃l�b�g���[�N�J�[�h�i�A�_�v�^�j������̂ł����A����ł��Ή��\�ł��傤���H

�i�����I�ɂ́A����A�_�v�^�ɑ���t�B���^�[���ƁA�A�_�v�^�̗D��x�ɍ��E���ꂻ���B�A�_�v�^�ˑ��ɂ͂������Ȃ��ł��j

>>304 �������܂����B

�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B

>>311 WDK�T���v���̂��̂����肪�Q�l�ɂȂ�̂���

NDIS 6.0 Filter Driver

Windows Filtering Platform Packet Modification Sample

>>313 ���肪�Ƃ��������܂��B�Q�l�ɂ����Ē����܂��B

>>314 �����Ƃ��܂�����肽�����Ƃ�chrome�g����onbeforerequest������Ή�������E�E�E

ini�t�@�C�����當�����ǂݍ���GetPrivateProfileString()�Ȃ�ł����A

�Z�~�R�����ȉ��̃R�����g���܂œǂݍ���ł��܂��܂��B

�R�����g���͓ǂݍ��܂Ȃ��悤�ɂł��Ȃ��ł��傤���H

����Ƃ������ŃR�����g�����폜���邵���Ȃ��ł��傤���H

����s�ɃR�����g��windows�I�ɃA�E�g

>>317 �Ȃ�قǁI

���肪�Ƃ��������܂����I

�Z�~�R�����t������R�����g�ɂȂ���Č������ǂ�[

������ۂ͓��ʈ����Ȃ��ĂȂ��āA�Ⴆ��

;abc=def

�ɂ�����u;abc�v���Ė��O�ɂȂ邩��uabc�v�Ɉ�v���Ȃ��Ȃ邾������Ȃ����Ƌ^���Ă�

���Ⴀ�u;abc�v�Ŏ����Ă݂�悭�ˁH

�Z�~�R�����͍s���ɂ��鎞��������ʈ������Ă���݂�����

�g���Ă�G�f�B�^��.ini�̓���s�R�����g���R�����g�F�ɕϊ����Ă����̂ŁA������Ă��܂��܂����B

�C��t���܂��B

winsock�̊��t�b�N��������ł����ǃC���|�[�g�A�h���X�e�[�u�����

ws2_32.dll�̊������擾�ł��܂���B�ǂ�������H

http://up2.cache.kouploader.jp/koups19399.txt ���̃R�[�h��

���g�̃��[�h����DLL�̊�������邾���̃V���v���Ȃ��̂ł����A

��͂�winsock�̊��������擾�ł��Ȃ��ł��B

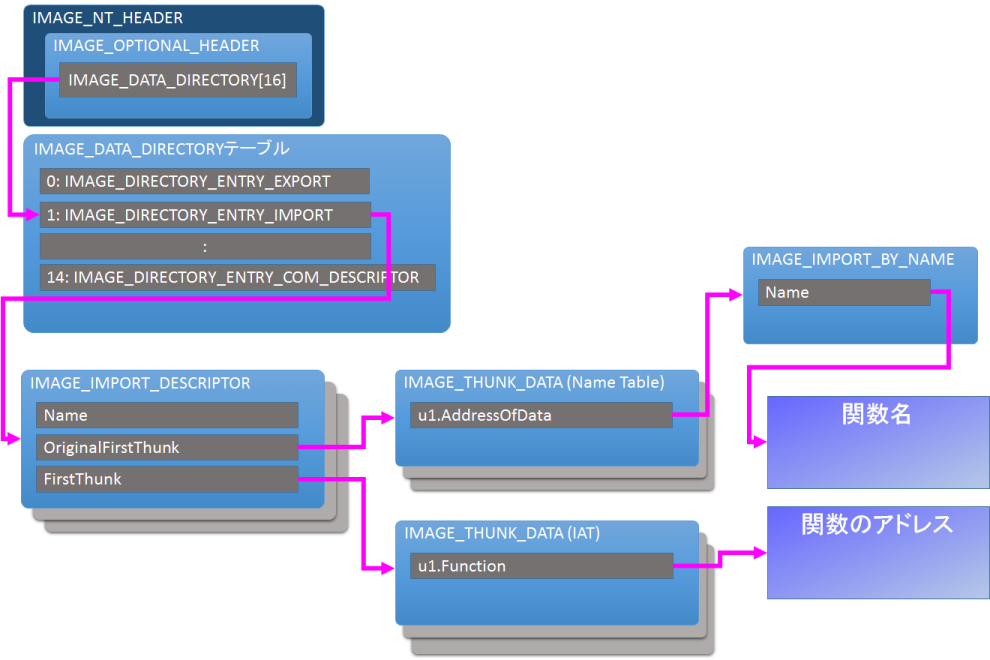

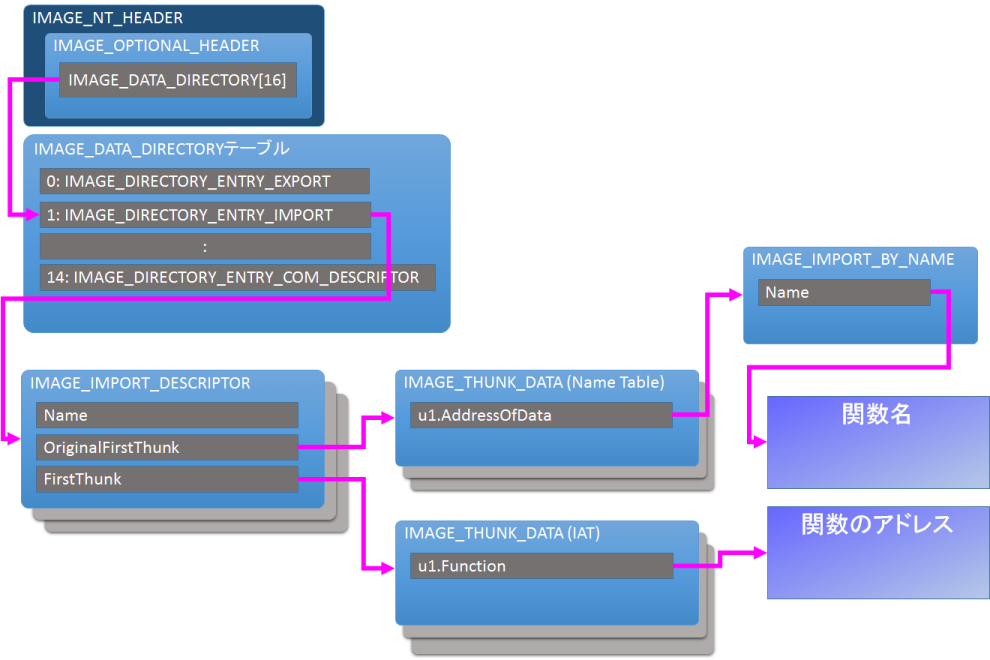

ImageDirectoryEntryToData()�̑�R������

IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IAT��

IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DELAY_IMPORT�ɕς��Ă��擾�ł��܂���ł����i������������null�Ԃ��Ă���

������������continue�ł�������Ă�

>>325 �������Ă���悤�ł�

>>326 �������������Ƃ������Ƃł����H

>>327 �ǂ̃^�C�~���O�łł����H

if(IMAGE_SNAP_BY_ORDINAL(pThunkData->u1.Ordinal))

winsock�̊���������if�����^�ɂȂ�܂��B

�f�o�b�K��IAT�`���ƁA�����������ł͂Ȃ����A�Q�̊��炵�����́H���\������Ă���

���ꂪWSAStartup()/WSACleanup()�ɑΉ�������̂��Ǝv���܂�

����DLL�ł͊������������\������܂��B

���ꂪ�A�������������Ƃ������ƂȂ�ǂ��Ώ�����̂����������������ł��B

�C�O�̃t�H�[�����̎����悤�Ȏ���ł�

ImageDirectoryEntryToData()�̑�R������

IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DELAY_IMPORT�ɕς��Đ��������Ə�����Ă�����ł����ǂˁA�������܂���ł����B

>>328 �����͖��O���邯�ǁA�C���|�[�g��������

�Ώ��͖��O��r����Ȃ��ăA�h���X��r

>>331 �q���g���肪�Ƃ��������܂����B�������܂���

PIMAGE_THUNK_DATA pThunkData = (PIMAGE_THUNK_DATA)((PBYTE)hmodCaller + pImportDesc->OriginalFirstThunk);

PIMAGE_THUNK_DATA pRealThunk = (PIMAGE_THUNK_DATA)((PBYTE)hmodCaller + pImportDesc->FirstThunk);

while(pThunkData->u1.Function){

FARPROC pfnImportedFunc = (FARPROC)(pRealThunk->u1.Function);

�E�E�E

��L��IAT��̊��A�h���X�ƁA

LoadLibrary()&GetProcAddress()�Ŏ擾����winsock���̃A�h���X

���r����v�������̂������������琬�����܂����B

���ꂻ������

�������r���

�A�h���X��r��p������@�̂ق������m�Ȃ�肩���ł���ˁH

CreateProcess���̎���ł��B���̊��ŊJ�����O���v���Z�X���A���삵�悤�Ƃ�����n���h������Ă��Ȃ���O�G���[�����������Ƃ���l���܂����H

�G���[���b�Z��

�I�u�W�F�N�g�Q�Ƃ��I�u�W�F�N�g�C���X�^���X�ɐݒ肳��Ă��܂���̈Ӗ������܂����킩�炸�ł��B�Y��ł��܂��B

�ǂȂ����q���g�����ꂽ��K���ł�m(__)m

���Ԃ�CreateProcess�̖�肶��Ȃ��ă\�[�X�R�[�h�̖��

��{�I�ȂƂ����ǂ����ԈႦ�Ă�Ǝv��

>>333 �܂��͎g���Ă�v���O�������ꂩ�珑������

>>335 >>336 HWND hwnd;

STARTUPINFO si;

BOOL boRet = 0;

DWORD dwRet = 0;

ZeroMemory(&si, sizeof(si));

ZeroMemory(&piMplab, sizeof(piMplab));

si.cb=sizeof(si);

GetStartupInfo(&si);

boRet = CreateProcess(_T(""C:\Program Files (x86)\Microchip\PICkit 3 v3\"Pickit3.exe"),NULL,NULL,NULL,FALSE,NORMAL_PRIORITY_CLASS,NULL,NULL,&si,&piMplab);

CloseHandle(piMplab.hThread);

CloseHandle(piMplab.hProcess);

���݂܂���Ȋ����ł�m(__)m��

>>337 ����ȊO�̕����A�������͏������߂ɕς��������ɖ�肪����Ǝv��

>>337 �܂��� CreatepProcess �̖߂�l�ƃG���[�Ȃ� GetLastError �̒l���m�F���悤��

\�͂����ɓ\��t����������ꂽ�̂�

���̃\�[�X��1�Ȃ̂�

>>333 �Ȃ�.NET�̃G���[���b�Z�[�W���ۂ����ǁA.NET����Ăяo���Ă���́H

�Y�������̃\�[�X��S���\��t���Ȃ���N���킩��Ȃ��ł���B

���������ǂ����̃v���Z�X���G���[���o���Ă邩����c���ł��ĂȂ�����

�q�v���Z�X�Ăяo���͂Ȃ�ƂȂ��R�s�y�ň����ɂׂ͉��d��

�v���Z�X���N�����āA���[�U�[�̓��͂ɉ������Ă��邩�m�F����ɂ͂ǂ������炢���ł��傤���B

Process::Responding �v���p�e�B�ȊO�̕��@�ł��肢���܂��B

�����̊J�����ɂ͂Ȃ��̂ŁB

�v���Z�X�̃E�C���h�E���擾���āA���b�Z�[�W�𑗂邭�炢�����v�����Ȃ��̂ł����A�E�B���h�E���Ȃ��\�������邵

�����ƃX�}�[�g�ȕ��@����������ȂƁB

>>345 > ���[�U�[�̓��͂ɉ������Ă���

��������ƒ�`���Ȃ��Ɩ����ł���

�l�b�g���[�N�v���O���~���O�Ō������̃L�[�v�A���C�u�I�Ȃ̂��������Ⴀ����́H

>>345 WM_PAINT�n�̃��b�Z�[�W�𓊂���

�N���C�A���g�̈悪����������Ă邩�ǂ����Ƃ�

show/hide���b�Z�[�W�����Ĕ������邩�ǂ�������Ƃ�

>�E�B���h�E���Ȃ��\��

�v���Z�XId���ĉғ������ׂ邩��

�����������[�v�ʼnғ���100%���Ƃ��߂Ȃ̂�

TrayNotifyWnd�ɃA�v���A�C�R����lj��ƍ폜���������̂ł����A�ǂ�����悢�ł��傤���H

Shell_NotifyIcon�̓o�^�݂����Ȃ�ł��B

Shell_NotifyIcon�̓o�^�ƍ폜�E�h�m���Ă��܂��B

>>353 ��肪�Ƃ��������܂��B��肽�����e�ƁA������ƈႢ�܂��B

windows8.1/10�Ƃ����ƁA�^�X�N�o�[���ォ���ɂ���Ƃ��A�^�X�N�g���C�̉E����������TrayNotifyWnd��

[IME]�A[�^�b�`�p�l�������̃L�[�{�[�h]�A[�ʒm]�Ȃǂ��\������Ă��܂���ˁH

�����̏ꏊ�ɁA����̃A�v���A�C�R������肽���̂ł��B

�X�p�C�ł݂�ƁA

�ʒm �n���h�� 001016E �L���v�V���� �ʒm�Z���^�[ �N���X TrayButton

�L�[�{�[�h �n���h�� 0010172 �L���v�V���� �^�b�`�L�[�{�[�h �N���X TIPBand

IME �n���h�� 0010156 �L���v�V���� ���� �N���X Button

�ƂȂ��Ă��܂��B

�e�n���h�����炽�ǂ��ăN���X�������TrayNotifyWnd�ƂȂ��Ă��܂��B

�m�肽���̂́ASHAppBarMessage���g�����^�X�N�o�[�݂����ȃE�C���h�E�ł͂���܂���B

google�̉摜������ googleime�Ƃ����Ă��Ɖ��̂悤�ȉ�ʂ��ł܂���ˁH

https://www.google.co.jp/search?q=googleime&;biw=1280&bih=607&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiZzey0zfDRAhUJbrwKHQ4dBuAQ_AUICCgD#imgrc=j130VRRhjR7jdM:

TrayNotifyWnd�łɂāA�ݒ胁�j�����������Ă���悤�ȉ�ʂ̂悤�ȃv���O��������肽���̂ł��B

Shell_NotifyIcon�œo�^���āA�N���b�N���ꂽ�烁�j���[�\���������ɂȂ�

>>356 ��ʓI�ȁAShell_NotifyIcon�Ń^�X�N�g���C�̓o�^�ł͂Ȃ��ł��B

�^�X�N�g���C�̉��ɓo�^����葱�����m�肽���̂ł��B

mozc�̃\�[�X�R�[�h��grep�����Ƃ���Shell_NotifyIcon�͎g���Ă��Ȃ��悤�ł��B

com�N���X�Ƃ���TrayNotifyWnd�ɒlj�����悤�ȋ@�\������̂��Ȃ��B�B

���܂�B�ʒm�̈�͂��̉E�����Ӗڂ�����

����CreateWindow�łԂ炳�����Ⴄ�Ƃ��ł��Ȃ�����

IME�c�[���o�[�݂����Ƀ^�X�N�g���C�Ƀh�b�L���O���������Ă��ƁH

>>359 �@�\��IME�ł͂Ȃ��ł����A����Ȃ��ł��B

TrayNotifyWnd��e�ɂ���CreateToolbarEx�ō�������Ȃ��̂���

>>357 > mozc�̃\�[�X�R�[�h��grep�����Ƃ���Shell_NotifyIcon�͎g���Ă��Ȃ��悤�ł��B

�Ȃ炻�̃\�[�X��ǂ߂�����ˁH

>>362 �����\�[�X�͌���o�[��com�N���X�Ăяo�������ŁA���ۂ̎�����Windows��

>>363 �������蒲�ׂ��Ƃ���A���������ʂ茾��o�[��com�Ăяo���Ă邾�����ۂ������ł��B

>>361 HWND hTaskBar = ::FindWindow(L"Shell_TrayWnd", NULL);

HWND hTrayNotify = ::FindWindowEx(hTaskBar, NULL, L"TrayNotifyWnd", NULL);

hButton = CreateWindowEx(0,L"button",L"@",WS_CHILD | WS_VISIBLE,0,0,48,24,hTrayNotify,0,hInst,0);

��u�{�^�����\������ď����܂�����

�o�^�̂����������Ԃ�Ⴂ�܂���ˁB

TBBUTTON tbButton = { 0 , 0 , TBSTATE_ENABLED , TBSTYLE_BUTTON , 0 , 0 , 0 };

SendMessage(hTrayNotify, TB_ADDBUTTONS, 1, (LPARAM)&tbButton);

�Ȃɂ��N���炸�B�Borz

HWND hTaskBar = ::FindWindow(L"Shell_TrayWnd", NULL);

HWND hTrayNotify = ::FindWindowEx(hTaskBar, NULL, L"TrayNotifyWnd", NULL);

���ƁA�^�X�N�g���C�̓����ɕ`�悳��Ă܂����B

��肽�����ƂƈႤ�G�G

>>364 �e����subclass���ă{�^���p�̃G���A��ɗp�ӂ��ĂȂ����炶��Ȃ��H

>>364 TrayNotifyWnd���A�����c�[���o�[�̃N���X������ŕێ����Ă���o�^�ł��邩�ȁ[�Ǝv�����Ă̎����ł����B�B

�E�C���h�N���XTrayNotifyWnd�ɂ���ȋ@�\�͂Ȃ������B���܂������Ȃ����̂ł��ˁB

HWND hTaskBar = ::FindWindow(L"Shell_TrayWnd", NULL);

HWND hTrayNotify = ::FindWindowEx(hTaskBar, NULL, L"TrayNotifyWnd", NULL);

HWND hToolbarWindow32 = FindWindowEx(hTrayNotify, NULL, L"ToolbarWindow32", NULL);

printf("handle %p %p %p ", hTaskBar, hTrayNotify, hToolbarWindow32);

SendMessage(hToolbarWindow32, TB_ADDBUTTONS, 1, (LPARAM)&tbButton);

�������Ă��߂������R�[�h�B�B����Ȋ����ł����B�E�C���h�n���h���͕��ʂɎ擾�͐������Ă����݂����Ȃ�ł����ǂˁ`

�w�肵���\�t�g�������Ă邩�t���[�Y���Ă邩�f�ł���API�����Ă���������

���b�Z�[�W�����ċA���Ă��邩�ǂ���

>>368 >>364�̏�̃R�[�h�ł����ł���B���Ƃ̓{�^���p�̗̈��邾���ł������

>>371 ���̉摜���ƁA�E�C���h�E���A�^�X�N�g���C�̈ʒu�ɂ���܂��H

�^�X�N�g���C�̓����ɃA�v���A�C�R�������̂ł���AShell_NotifyIcon�œo�^������������ł��B

��肽���̂́A���̉摜�ł����ƁA���v�̉E���̒ʒm�̈�̉E�ɃE�C���h�̈��lj��������̂ł��B

>>370 ���ꂾ�ƋA���Ă��Ȃ�������o���������ł܂�܂��H

>>373 �ʃX���b�h���烁�b�Z�[�W�����āA���C���ŃX���b�h�Ď����đҋ@���ԃI�[�o�[�������ǂ����Ŕ��肷��Ƃ�

>>374 �Ȃ�قǁB

���b�Z�[�W�����Ă���ԓ����A��܂ł̑҂����ԂŔ��f������Ď��ł��ˁB

���肪�Ƃ��������܂��B������������Ă݂܂��B

>>372 �^�X�N�g���C�̍����ɂ���B�ꂽ�A�C�R����\�����邽�߂́@�O�@�{�^���̏�ɍ�����{�^�����\������Ă�

�E�C���h�E�\���ʒu�����̖��Ŋ��҂��Ă�ʂ肾�Ǝv����

>>373

>>373 �������[�v�ŏ������Ă邩������Ȃ�����A�������ɂ̒�`�ɂ��

>>376 ���^�[�Q�b�g�\�t�g��while(1)�Ōł߂�

�Ď��\�t�g��PostMessage��GetWindowRect�������琳��ɋA���Ă��܂����B

while(1)���ƃE�B���h�E�̈ړ����ł����̂ł���͎��S�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł���

>>377 ����Ȃ̂������̂ł��ˁA���肪�Ƃ��������܂������Ă݂܂�

>>378 PostMessage�͑���̏�����҂��Ȃ����瓖�R�B

GetWindowRect������̃v���Z�X������Ԃ��킯����Ȃ����瓖�R�B

���̕��@�������Ȃ�SendMessage�B

��while(1)���ƃE�B���h�E�̈ړ����ł����̂�

�R���p�C���̍œK���ɂ���āi���Ӗ��ȁj�������[�v��������Ă��邩���B

>>379 ����APostMessage����Ȃ���SendMessage�ł����B

while(1)�̓E�B���h�E�͓������܂����t�H�[�����̂͌ł܂�����Ԃł����i�}�E�X�J�[�\�������邭��ɂȂ�܂��j

IsHungAppWindow�Ŏw��Ԋu�Ő���݂ĘA����TRUE�Ȃ痎���Ă�Ɣ��f�ł������Ȋ����ł���

������while(1)�ł͂Ȃ����ۂɂǂ�����DLL�����ŗ����Ă�ꍇ�Ƃ���FindWindow�Ńn���h���͎���̂ł��傤���H

>>380 ����Ȋ���������ł��ˁE�E�E

����͗ǂ������܂������肪�Ƃ��������܂�

���b�Z�[�W�����Ƃ��ă^�C���A�E�g�����炠�Ƃ͒m��Ȃ�����

�܂�Ō��C�ւ̃t�H�����N���Q�����̓Ƃ茾�̂悤��

�s���|�[���@��z�ւŁ[���@������ł����[�@�s���|�[���@�s���|�[��

�A��ɑ�Ԃ���蓊���ĉו����R�Ƃ���ł��˔���܂�

GetWindowRect�œ����l����v�Z����

MoveWindow�Ɏg���ƃY�����ł�������͎d�l�Ȃ�ł����H

�Ⴆ��GetWindowRect��

left=100�@�@right=200

top=100�@�@bottom=200

�������Ƃ��āA���ꂾ�ƕ��ƍ�����

101�ɂȂ�̂�

MoveWindow(hwnd,100,100,101,101,TRUE)

�Ƃ����畝�ƍ�����1�h�b�g���c���ł��܂��܂�

Windows�`�o�h�̂q�������n�͉E�Ɖ���1�h�b�g�͊܂܂�Ȃ��͂���������

�s�N�Z���̍���̌��Ԃ̈ʒu��Ԃ��d�l(Java�Ɠ���)

�Ȃ̂ŒP���ɍ����o���Ďw�肵�Ȃ��Ɩc���

>>387 ���DPI100%�ȊO�ɂȂ��ĂȂ��Hvista�ȍ~�͂��ꌴ���ŏ]����API�̈������ʓ|�ɂȂ��Ă�

MSDN�������

GetClientRect��left��top�����0��

right��bottom�ɂ͕��ƍ����������Ă���Ə�����Ă���

�������̒ʂ�ɂȂ��Ă��܂���

GetWindowRect�̂ق���

�E�C���h�E�̍�����W�ƉE�����W�ƕ\�L����Ă�̂�

right-left+1 �����ɂȂ�͂��ł�

�Ȃ̂ł��̎d�l�͂��������Ǝv���܂�

>>391 �p��ł݂��炿���Ə����Ă�������

�Ă��������̊��Ɍ��炸

Rect�\���̂̒�`�Ƃ���bottom��right��1�s�N�Z���O�����������ƂɂȂ��Ă�

�I�Z���łȂ���ՂŐ�������Ă��Ƃł���

�[�����܂���

>>392���̕ӂ����Ɨ������ĂȂ���1�h�b�g����Ȃ��݂����Ȏ��ԂɂȂ���

VBer�Ƃ�1�I���W����Ubound�Ƃ�����Ă�ƃh�͂܂肵����

>>391 GetClientRect�̘b������

left=top=0���Ƃ���

right=bottom=1��������

���ƍ�����1��

�E�B���h�E��(0,0)-(0,0)��1�s�N�Z���̃E�B���h�E������

����ς蕝�ƍ�����1�����������Ȃ�

�摜�̕����N���b�v�Ƃ���肾���Ƃ�����ƍ��������肷�鋳�P��

�h�g�l�g�Ȃł�x y width height�ȃv���p�e�B��ʂɎ����Ă���

SetWindowPos��MoveWindow�Ƃ�

�E�B���h�E���������ɉ����Ⴂ�͂����ł��傤���H

SetWindowPos�ŃE�B���h�E�͓�������̂�

MoveWindow�͉��̂��߂ɗp�ӂ���Ă��ł����H

>>397 SetWindowPos�̕����t���O�w���}���ʒu�w��ȂǁA�ł��邱�Ƃ������B

>>398 �ł�MoveWindow�͉��̂��߂ɑ��݂��Ă����

�t���O�Ƃ��G��Ȃ��ł������������̂���

�̂̂��Ƃ͒m��Ȃ����� SetWindowPos ���ォ��lj����ꂽ��Ȃ���

���R���̂̂��Ƃ��m��Ȃ����� ����MoveWindow�̓�����SetWindowPos���Ă�Ă��Ǝv��

���s�t�@�C���̖��ߍ��݃}�j�t�F�X�g�̎��̂������炸��

���e���C��������ŋN��������A�C�ӂ̊O���}�j�t�F�X�g�t�@�C����ǂ߂�悤��

����ł��܂��H

��̓I�ɂ́A�}�j�t�F�X�g��compatibility�̍��ڂȂ�ł����B�B�B

Windows7�ȍ~�͖��ߍ��ݗD��ŁA

���s�t�@�C���̃}�j�t�F�X�g���g��������������@�A���W�X�g����OS���̂̐ݒ����������@�A

ActivateActCtx()��commctl.dll�͕ύX�ł�����ۂ��H

���Ă̂͂킩������ł����A�ʂɎ��s�t�@�C���������炸�ɑ��삷����@�����邩�ȁA�Ǝv��������ł��B

�V���[�g�J�b�g����āA���̃v���p�e�B�ɃA�N�Z�X���āA�݊����ҏW���āA���̃V���[�g�J�b�g�ŋN��������Ƃ��H

windows8.1/10 �}���`���j�^�[���ŁA�E�C���h�E�̈ʒu���^�b�`�p�l���f�o�C�X��

�L���郂�j�^�[�ł��邩�ׂ����ꍇ�ǂ�����悢�ł����H

HMONITOR hMonitor = MonitorFromWindow(hWnd,MONITOR_DEFAULTTONEAREST);

����ŁA���j�^�[�̃n���h���͒��ׂ���̂ł����A

���̃��j�^�[���^�b�`�p�l����L���郂�j�^�[�ׂ�ꍇ�ǂ�����������킩��܂���B

Win32_PointingDevice�����肾�낤��

Win32 Pointhig Device�y�����ׂ���ł����A������ۂ��̂Ȃ��ł��ˁG�G

����Ń^�b�`���ǂ����킩��ł���

���Ƃ�Win32_VideoController�AWin32_DesktopMonitor�AGetMonitorInfo������Ə��˂����킹����

���̍��W���^�b�`�Ή����킩��

���p�������v���O���}�[��ڎw��

�����������

�����������b�Z�[�W��`������

���Ȃ炻�̃��b�Z�[�W�ł��}�E�X���삵�����Ȃ��������킗

���[�U�[���ɁA�S�Ẵ��j�^�[���^�b�`�����āA�L��������ݒ肵�Ă���ƃ_�C�A���O���낤���Ǝv���܂������A

�v���C�}���[���j�^�[���ǂ����ׂ�̂͊ȒP�������̂ŁA�v���C�}���[���j�^�[�̂ݑΉ��ɂ����ق��������Ȃ����ȁ[�Ǝv���܂����B

���[�U�[���ɁA�S�Ẵ��j�^�[���^�b�`�����āA�L��������ݒ肵�Ă���ƁA�_�C�A���O���o�������Ǝv���܂������A

�v���C�}���[���j�^�[���ǂ����ׂ�̂͊ȒP�������̂ŁA�v���C�}���[���j�^�[�̂ݑΉ��ɂ����ق��������Ȃ����ȁ[�Ǝv���܂����B

Windows���ች����Ă����ʂł���B

���Y���͂Ȃ��ł��B

�܂Ƃ��Ƀ^�u�ő��삷��ƍl�������^�u�ɍ��킹�đS�̂�v�������Ȃ��ƃ_���łł��B

�|�C���^�[�̊T�O���摜�ŏ�������K�v������܂��B

�}���`�ŐڐG���Ă镔���̌X�̒��S�_�����߂�

�ڐG���Ă��镔���Ƀ{�^���̌�₪���邩�ǂ���

���������������s��Ȃ��Ƃ���

Windows���g���Ȃ��̂́A�|�C���e�B���O�f�o�C�X���疳����

���W�ϊ����Ă�̂Ō둀��ƌ�쓮���炯�ɂȂ�B

�}�C�N���\�t�g�ɂ͂��̕���͍��Ȃ��Ǝv���܂���B

���͂Ȃ�Ă�����x������V�F�A�߂��\�����߂Ă�

�W���V�X�e�����܂Ƃ��Ȃ̂��Ȃ����炻������

�n�[�h����\�t�g�܂ŃK�`�K�`��iphone��android�ƈ���ăr�W�l�X�`�����X�Ɉ�ꂽ���R��OS�B���ꂪWindows

>>418 ���ɉ��N�������\��t���Ă�L�`�K�C�^�C�|�}�J�[�̃R�s�y����˂���w

�ǂ�ȂɗD��Ă��Ă��N�ɂ��g���Ȃ���ΈӖ��������B

�g������

����������g����z���A�z�����H

���������Ă����Ȃ��ƃV�F�A4%��Mac�Ȃ��̗�����Ȃ������

�V�F�A�l�������������̂́A�V�F�A�ɗD��Ă�

�ʂɎg���Ă�Ǝv���Ă�Ȃ�ǂ���łȂ�?

���͎�ł���������҂�����ł����邩��Mac�Ȃ�Ďg��ǁB

���������A�m������ŋ��͉҂��Ȃ��B

Mac��PC���Ƃ���ƃV�F�A4%�ɂȂ邪

DTM�R���\�[����CG�p�����_���[���Ƃ���ƃV�F�A�����{�ɂ��Ȃ�s�v�c

>>419 �ł��D�nj����q���͂�����ł�̂� i & a �Ȃ�Ȃ�

>>427 2015�N�ł̐��E�ɂ�����Apple�̃V�F�A�͂V�D�T���������ł��B

�x���_�[�o�׃V�F�A�Ƃ�OS�̔̔������Ă̂͗��p���ȃV�F�A�Ƃ͕ʃ����������

���w�h���C�u��AutoRun���ɂ��Ă�ƁA�f�B�X�N�����ւ������ƂɋC�t���Ȃ��݂����ł����A

�ǂ��������f�B�X�N�̏������t���b�V�������邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���H

�f�B���N�g���ꗗ���擾���悤�Ƃ��Ă��A����ւ��O�̃f�B�X�N�̃f�B���N�g�����o�Ă��č����Ă܂�

����OS��AutoRun�ŏ����疳��������A���ꂪ�{���Ȃ�قƂ�ǂ�PC�ł܂Ƃ��Ɏ擾�ł��Ȃ����Ă��ƂɂȂ��

�\�[�X�ǂ����~�X���Ă��ł���

�������G�N�X�v���[���[�ŊJ���Ώ��͍X�V����܂��B�v���O��������g���C���J���Ă����͍X�V����܂��B

���w�h���C�u�̃{�^���ŊJ����ƁA��X�V����Ȃ��܂܂Ȃ̂ł��B

https://ideone.com/i4fQGS Win32API�����Ȃ�ł����A�E�B���h�E����邱�Ƃ��ł��܂���AhWnd��NULL�ɂȂ��Ă��܂��ēr���ŏI����Ă��܂��܂�

�E�B���h�E�N���X�̓o�^�����s���Ă��Ȃ��݂����Ȃ̂Ō������킩��܂���A�ǂ��������̂������Ă�������

�����̃E�C���h�̂y�I�[�_�[���ω������^�C�~���O�ׂ����̂ł����A

�E�C���h���b�Z�[�W�łȂɂ�����܂��������H

>>435 �~ defalut

�Z default

>>436 WM_WINDOWPOSCHANGED����

WM_WINDOWPOSCHANGED�́A���߂ł����B

���Ȃ݂ɃE�C���h�E��CreateWindowEx�ŁAWS_EX_TOPMOST���Ă��܂��B

�E�C���h�E�̃X�^�[�g���j���[���d�Ȃ��Ǝ��ɂ�������O�ʂɕ\���������̂ł����B�B

WM_WINDOWPOSCHANGED�Ƀ��b�Z�[�W���ĂȂ����ۂ��ł��B

���́A��ĂƂ��ĂP�b���ƂɁASetWindowPos(hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE);�����Ă���̂ł����A

�����Ƃ������@�Ȃ��ł��傤���H

���܁AGetWindow�����蒲�ׂĂ���̂ł����AGetWindow(hWnd, GW_HWNDPREV);����

ime�̃n���h����������ۂ��̂łȂႤ�B�Borz

>>439 ��������A�v������Ȃ����H

�ً��k�̑�ʋs�E�����߂��Ȃ���_���̎v�z���𗝉�����̂ɖ𗧂B

��������{���A�����J�ɕ��Q����������邾�낤�B

>>440 �̂��炱�������z�͂��邩��C�ɂ����

NG: (HBRUSH)COLOR_BACKGROUND

OK: (HBRUSH)(COLOR_3DFACE + 1)

ShowWindow(hWnd, SW_SHOW);�̌��UpdateWindow(hWnd);���Ȃ��B

ShowWindow(hWnd, SW_SHOW);

����Ȃ��āAShowWindow(hWnd, nCmdShow);

��ShowWindow(hWnd, SW_SHOWNORMAL);�ɂ���B

>>437 ���肪�Ƃ��������܂�����ł����܂���

�����܂���܂����₳���Ă�������

�e�g���X����铮������Ȃ��炱�������Ă���̂ł����A���\�[�X�̉摜����x�\�����ꂽ��ł����A�摜�̃T�C�Y���ς������̂Œ��������Ƃ���\������Ȃ��Ȃ�܂���

�ǂ��������̂������Ē����Ȃ��ł��傤���H

https://ideone.com/i4fQGS r.right = 24 * 10;

r.bottom = 24 * 20;

�^�X�N�g���C��Shell_NotifyIcon();�ɂ��Ď���ł��B

�^�X�N�g���C�̃A�C�R���T�C�Y��32��32�܂���16x16����ʓI���ۂ��̂ł����A

64x32�Ȃǂ̒����`�T�C�Y�Ȃǂ̃J�X�^���A�C�R����ݒ�ł���̂ł��傤���H

icdata.dwInfoFlags�� NIIF_LARGE_ICON���Ă����p�����[�^�[��ݒ肵���̂ł����A

���f����Ă��Ȃ����ۂ��ł��B

case WM_CREATE:

{

ZeroMemory(&icdata, sizeof(icdata));

hIcon = LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON1));

icdata.cbSize = sizeof(NOTIFYICONDATA);

icdata.hWnd = hWnd; icdata.uID = 0;

icdata.uFlags = NIF_MESSAGE | NIF_TIP | NIF_SHOWTIP | NIF_ICON;

icdata.dwInfoFlags = NIIF_LARGE_ICON;

icdata.uCallbackMessage = WM_USER;

icdata.uVersion = NOTIFYICON_VERSION_4;

icdata.hIcon = hIcon;

wcscpy_s(icdata.szTip, sizeof(icdata.szTip), L"���N���b�N�ŏI��");

Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, &icdata);

}

LoadIcon�́ALoadIconMetric�ł����B

HRESULT hr = LoadIconMetric(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON1), LIM_LARGE, &hIcon);

�������A�ω��Ȃ��B�B

�E�N���b�N�Ƃ��ł悭�o��|�b�v�A�b�v���j���[��

�t�H���g�̑傫����ύX�������ꍇ�ǂ�����悢�ł����H

case WM_RBUTTONDOWN:

{

POINT pt;

pt.x = LOWORD(lParam);pt.y = HIWORD(lParam);

ClientToScreen(hWnd, &pt);

TrackPopupMenu(hMenu, TPM_LEFTALIGN, pt.x, pt.y, 0, hWnd, NULL);

}

break;

���ȉ����B�B���ׂ���A���j���[�E�I�[�i�[�h���[�ɂ��ďڂ����y�[�W���o�Ă��܂����B

>>450 shell icon size�ʼn��I�Ɍ��܂��Ă�B

https://ideone.com/i4fQGS VC++�Ō��Ă����ł���24�s�ڂ�hBitmap�ɂ͂����ƃA�h���X���m�ۂ���Ă���̂ɂȂ����`�悳��܂���

�ǂ��������������l������ł��傤���H

>>459 SelectObject�́ABeginPaint�̌�ɌĂȂ��Ƃ����Ȃ��BHDC���Ⴄ�B

>>459 �R���p�C�����Ď��s���Ă݂����Ǖ\�����ꂽ��Bbmp�t�@�C��������������Ȃ��H

����WM_DESTROY��hMemDC��hBlockDC��DeleteObject���Ă邯��DeleteDC����Ȃ��ƃ_��

>>459 �e�g���X�̂ЂƂ�

����

�����������ق��������ł��ˁAWin7 x64��VC++2010 Express�ł��Arc�t�@�C������āuBLOCKS BITMAP "block.bmp"�v�Ə����Ă܂�

�t�@�C�����͊ԈႦ�Ă��Ȃ��ł����A�����N����o�t�@�C���͍���Ă��Ȃ��ł����NJԈ���Ă��܂����H

�ŏ��͎����bmp�t�@�C���ł���Ă�����ł����ǁA�r��������ꂽbmp�t�@�C���ł�낤�Ƃ��ĕ\������Ȃ��Ȃ�܂���

�����ɂ���block.bmp�Ƃ�����ł�

https://github.com/DQNEO/CppTetris ��������ă��W�b�N�𗝉����Ȃ���w�K�������̂ł����A�Ȃ��Ȃ�����Ȃ��ł�

>>460 ���߂�Ȃ����A���s�ڂ̂��Ƃ��킩��Ȃ��ł�

>>461 �C�����܂����I

>>462 ���肪�Ƃ��������܂�

�p�ӂ���Ă�bmp�ł͓����B����bmp�ł͓����Ȃ��B���Ă��Ƃ���B���Ƃ����猴���ЂƂ����

>>463 imgur�ɂł������ō����bmp�グ�Ă݂Ă�

>>463 ���Ԃ�\������Ă�Ǝv��

WM_CREATE����//debug�̉��̍s��

BitBlt(hMemDC, 0, 0, 24, 24, hBlockDC, 0, 24, SRCCOPY);

�ɂ���Ƃǂ��Ȃ�H

������ƌ��Ă݂���

bmp��ID�����ǁABLOCKS �� "BLOCKS" �͕ʂ������

BLOCKS�͐��l�ɒu���������Ă邯��LoadBitmap�͕������"BLOCKS"�œǂ����Ƃ��Ă�

���S�҂̍��͂�肪���Ȃ����

>>469 ���肪�Ƃ��������܂��A����ŕ\������܂���

�ł�

http://dqn.sakusakutto.jp/2012/11/cpp_tetris.html���̓���Ƃ͕ʂ̉摜���\������܂�

�����ł͊D�F�u���b�N���o�Ă��Ă���̂ɁA�����̊��ł͐ԐF�̃u���b�N���o�Ă��Ă���ł�

>>470 ����ł́u"BLOCKS"�v�ƒ�`����Ă����̂Ŏ����́uTEXT("BLOCKS")�v�ƒ�`������ł������҂͈Ⴄ���̂Ȃ̂ł��傤���H

USB�������Ȃ�USB�@��̐ڑ����m�������Ȃ������̂ł����AWM_DEVICECHANGE���g�p�����

https://qanda.rakuten.ne.jp/qa5211631.html �̂悤��USB�������ɂ���Ă�DBT_DEVICEARRIVAL�����x�����Ă��܂��܂��B

����Q&A�ɂ���悤�ɁA����ɔF�����ꂽ�Ƃ������o����ɂ͂ǂ�����悢�ł��傤���H

>>472 rc�̂ق����ԈႦ�Ă���Ƃ������Ƃł����H

�ł́u"BLOCKS" BITMAP "block.bmp"�v���Ă��Ƃł����H

��������Ď��葫���ȓz�̓C���C������

���O���葫�����S�ɂ����Ńg�h�����h������

>>473 ((PDEV_BROADCAST_HDR)lParam)->dbch_devicetype ���S�������Ȃ́H

SHAppBarMessage(ABM_QUERYPOS, &abd);���������l���擾�ł��Ȃ��ꍇ�ǂ���������ł����H

Windows10�̐ݒ�F�V�X�e���F�f�B�X�v���C�F�f�B�v���C�J�X�^�}�C�Y���

�e�L�X�g�A�A�v���A���̑��̍��ڃT�C�Y��ύX����

�łP�O�O������175���܂ł��낢��ω������Ă݂�ƕ\���ʒu�̂��ꂪ�������܂��B

>>473 �f�o�C�X�C�x���g��������A�^�C�}�[�ŏ������Ԃ��o���Ă���f�o�C�X���`�F�b�N����B

���Ԃ��o�O�Ɏ��̃f�o�C�X�C�x���g��������A�^�C�}�[���Z�b�g���Ȃ����Ă܂��������Ԃ��o�܂ő҂B

�^�X�N�g���C�̎����I�ɉB���ɂȂ��Ă��邩�ׂ�ꍇ�ǂ�����悢�ł����H

���W�X�g���ł�����킩���Ȃ��H

���ȉ����E�E

APPBARDATA appbardata;

appbardata.cbSize = sizeof(APPBARDATA);

appbardata.hWnd = FindWindow(L"Shell_TrayWnd", 0);

if(SHAppBarMessage(ABM_GETSTATE, &appbardata))

{

// �����I�ɉB��Ă���

}

�ŋ߁Awin32 �͂��܂Ŏc��낤�ȁA�Ƃӂƕs���ɂȂ�

.net �Ƃ����Ȃ��̂��������Ă邯�ǁB

MS32bitOS���������͂Ȃ��Ȃ�Ȃ�����

.net�����ē����I��Win32API�Ăяo���Ă��邵

�����܂ŗ��ĉߋ��̔���Ȏ��Y���̂Ă邱�ƂȂ�Ă���́H

�ߋ���windows�A�v�����V����windows�œ����Ȃ��Ȃ����������A����͂���windows����Ȃ��Ǝv��

.Net�ł���Forms��WPF�����u��UWP�Ɉڍs�����悤�Ƃ��Ă邵�A�{���ł͉ߋ��̂�S�Ď̂Ă�UWP�Ɉ�{���������낤�B

�����I�ɂ͎���̋���(�ߋ��̎��Y)����������ƂɂȂ邩��A��肽���Ă����Ȃ��̂��낤���ǁB

> Forms��WPF�����u��UWP�Ɉڍs

MS���ĉߋ��ɂ��F�X�o���Ă͖����������Ƃɂ��Ă�����ȁE�E�E

UWP����ǂ��Ȃ邱�Ƃ�

�V�������̂��o���Ă��Ă��A�Â�OS�ɑΉ������Ȃ�����I�Ɏg���Ȃ��āA

�g���Ă��������ȂƎv����ɂȂ������ɂ͌Â��Z�p�ɂȂ��Ă���Ƃ������z��

>>485 windows�������Ȃ�܂ł͎c�邾�낤�Ǝv���Ă���

windows�������Ȃ肻��������

Win32API�͉ߋ��̔���Ȏ��Y�ł���A�ߋ��̔���ȕ��ł�����

WindowsRuntime���g��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ���

c++�ŃR�[�f�B���O���n�߂����ǂ��Ȃ�ʓ|�������B

c++/cx�g�����Ă������Ƃ��낤���ǁB

windows runtime��win32api�̑���ɂȂ�̂��ȁH

���������A�Ȃ�� win32 �͂���Ȃɍ��̂��ʓ|�������낤�ȁE�E�E

1�`10�܂ŋ����銴���ł͂Ȃ��A1�A10�A100�A1000�܂ŋ����Ă���Ɠ��������B

���̕��y�����Ɏ肪�͂����B�B�B

���}����Ă���Ƃ������Ƃ́A���̔[���I�[���I�̕����Ƃ͍���Ȃ��낤�ȁB

�H���̒Z�k�Ƃ����̂����邯��

�u�ǂ̃A�v���P�[�V�����ł��������Ƃ���������Γ����������������v�ƌ����̂����߂��

��������i��������j���ЂƂ̕��i�Ƃ��Ē���ق����ǂ�

���������J���ғƎ��̋@�\���A��ʉ����ꂽ�@�\�⑀�쐫���d�v�������悤�ɂȂ����̂�������Ǝv��

>>495 ������Ă܂����낢�떢��������Ȃ���?

sdk�ɂ��܂܂�ĂȂ����������s�N���Ȃ�ȁB

https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/mt745094 https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/mt745090 C++/CX��u�������Ă��̂����s���Ă��̂��m��nj���v���W�F�N�V������

��C++�̃w�b�_�݂̂Œ���R���Z�v�g�Ȃ̂�����

�����̐S��.winmd����w�b�_������R���p�C�����i�܂��j��������

Win2D�݂����ȕW���Ɋ܂܂�ĂȂ������^�C���R���|�[�l���g�͎g����

������Ǝ����Ă݂�����/ZW���s�v�Ŋ�����C++���C�u�����ƃ}�[�W���₷��������

VS2017+CU�̎��_�Ŏg�����ɂȂ��Ăė~�����Ȃ�

>>494 API�̗��x�̖��������Ă���

�ł����ǂǂ̌���ł�API�C���|�[�g������

�Ӗ��Ȃ���

>>494 ���y�����Ɏ肪�͂�

����d�v

������y�����Ȃ��Ƃ��낪��ꂠ����

�y���Ƃ���������Ƃ����Ȃ��̂ł����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă܂�

�V���[�g�J�b�g��.lnk�Ƃ����Ɠ���ȃt�H���_�Ƃ��ɏo��

�A�C�R���E���̂���ĂȂ�Ė��O�Ȃ�ł��傤���H

�E�����ăV�[���h���H

�L���v�`�����炢�\��斳�\

���͍�������

�A�C�R���I�[�o�[���C���Ė��̂̂��Ƃ��ȁB�܁A�ǂ��ł�������

Win32API�T�|�[�g�I���̂��m�点

�R�����Ă����̂͌ߑO���Ȃ��B

���a64�N�͒Z��

64���Z��?

128�ڍs��

�R���s���[�^�̐i�������Ȃ�݉����Ă��Ă��邵

�����I�Ȍ��E�ɒ��ʂ����邩��

128bit�͉��̐����Ă���Ԃɗ��邩�ǂ���

���̒i�K�ł͌l�p�r�ł��ꂾ���̃�������Ԃ��K�v�ɂȂ�g�������v��������

�����PC�̐��\���܂������ɑS�R�B���Ă��Ȃ�����S���v����������Ă��ƂȂ���

�����֎���܂łɉ��i�K�������]�Ȑ܂��邾�낤���獡�̒i�K�ōl���邾�����ʂ����ǂ�

���̒����S�R�ς���Ă邾�낤��

����͂Ƃ�����256�e���o�C�g�ȏ�̃������Ƃ��Ȃ��

�������������CPU�����������Ȃ��ƈӖ��Ȃ������

���̏�Ԃł���ǂ��炩�Ƃ����ƃ������͗]��C����CPU���{�g���l�b�N�ɂȂ��Ă銴������

�������͗]���Ă邯�ǁA�f�[�^�ςƂ����CPU�������I�Ȏ��Ԃŏ���������Ȃ����Ă���

�܂�1���R�A���炢�Ȃ���256�e���o�C�g�ȏ�̃������͐���������Ȃ���Ȃ�����

���̏ꍇ�������ш�͑����̂��Ƃ��l����ƁA�R�A���ƂɃL���b�V�����R�̂悤�ɐςނ�

�R�q�[�����V�Ƃ��l����Ƃ��͂₻������

PS3��Cell�݂����ȃv���O���~���O���������邩������Ȃ���

�����ĂȂ��Ǝv������

�����������Ƃ��l�����128bit�͂��܂茻�������Ȃ��Ƃ�����

���[�A�̖@���ʂ�ɔ����̂̐��\���オ�葱�����Ƃ��Ă�

�����܂Ŏ����Ԃɑ���2�{2�{�ɑ����Ă������ăI�[�_�[�����ǂ�

bit���̑������͂����ƌ������āA1bit�����邽�т�2�{�̋�ԂɂȂ�̂�

����bit�����̂�2�{2�{�ɑ����čs���킯������A�I�[�_�[���S�R�Ⴄ

8bit��16bit�A16bit��32bit�A32bit��64bit�̂悤�ɏ����ɂ͂����Ȃ�

�ǂ�ǂ�Ԃ������Ȃ��Ă���

128bit�͉��������������A�������͖K��Ȃ����Ă��ƂɂȂ�

>>519 ���̂����AI���v���O���������悤�ɂȂ邩��S�z������

>>520 >8bit��16bit�A16bit��32bit�A32bit��64bit�̂悤�ɏ����ɂ͂����Ȃ�

����̓}�C�N���v���Z�b�T�������ĂȂ�����B

���C���t���[���̐��E���ƁA�g�����W�X�^�@�ɂȂ����Ƃ��ɂ�

32bit��36bit�����łɂł��Ă�������A��������S���i�����ĂȂ�

�Ƃ�������B

>PS3��Cell�݂����ȃv���O���~���O���������邩������Ȃ���

�����̃X�p�R��1�ʂ�����ȃA�[�L�e�B�N�`����2�ʈȉ��Ƀg���v���X�R�A�̈����������ȁB

���̐�A���\��Nj������炻���Ȃ炴��Ȃ������B

����ȉ��̑w�̈Ⴂ�͏�ɂ͉e�����Ȃ����牴�ɂ͊W�Ȃ���

�{�g���l�b�N�Ƃ����t�����g�T�C�h�o�X�ƃX�g���[�W

128�r�b�g���K�v�ȃv���O�����͐l�Ԃɂ͏����Ȃ�

�ꌅ�̉����揜�Ȃ�ǂ����A128�r�b�g�t���Ɏg���v�Z���ƁA���̕��z���Ȃ����Ȃ�

SSE2�g���Ă�Ƃǂ������128bit�g����������l����

���[���i�j��128�r�b�g�ɂ���킯��H

�ȂɌ��h�����Ă��

���O�̂� a bit (=�������) ����

just bit(1�r�b�g����)����H

>>531 �����char��16�l�ߍ��肷�邾��

���₨�肢���܂��B

QueryPerformanceFrequency

�œ����l�͎��s���Ƃɕς�����肷�邩�疈��v�����Ȃ��Ƒʖڂł����H

�ǂ�ȗ��R���疈��v�����Ȃ��悤�ɂ������H����ɂ��

QueryPerformanceFrequency�̒l���v���O�������I������܂ň��Ȃ�

�P����������s�������Ȃ����ς��Ȃ��Ԃ��v�����邲�Ƃɂ�������s�������ł�

�V�X�e���N�����ɕς�邱�Ƃ͂Ȃ����Ă�

�n�C�o�[�l�[�V�����݂����Ȃ̂Ƃ�VM�Ƃ��g�ݍ��킳��Ƃǂ��Ȃ邩�킩��Ȃ����ǂ����������ƂɂȂ��Ă��

���͎g�����тɖ���ǂ�ł��

�����Ă������Ȃ��Ӗ����Ȃ�����

���݂܂���A�����Ă��������B

Borland BCC ��C/Cpp������Ă���̂ł����A

CreateWindow( "EDIT", "����������", ....

�ɂ���ƁA���������� �̕����������������� ,,,, �ƕ\������Ă��܂��܂��B

CreateWindow( "STATIC", "����������", ...

���Ɩ��Ȃ��\������܂��B

�ǂ��������Ă��������A�X�������肢���܂��B

>>544 BCC�͂悭�킩�ǁA�p�����[�^�[���ςƂ�����ˁH���ƍl������̂�UNICODE�Ƃ��H

���̃R�[�h�� RAD Studio10.1 Berlin��VS2015/2017�œ������Ƃ͊m�F�ς�

HINSTANCE hInst;HWND hEdit,hStatic;

HWND hWnd= Handle; // BCB�Ƃ��p

hInst=GetModuleHandle(0);

hEdit = CreateWindow(TEXT("EDIT") , TEXT("������") ,WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_LEFT,0 , 0 , 400 , 20 , hWnd , 0 ,hInst , NULL);

hStatic = CreateWindow(TEXT("STATIC") , TEXT("������") ,WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_LEFT ,0 , 20 , 400 , 20 ,hWnd , 0 ,hInst , NULL);

���݂܂���A���萔�����������܂��B

// ���������� ���\�������

CreateWindow( "STATIC",

"����������", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_CENTER,

x, y, w, h,

hGrp1, (HMENU)ID_TEXT1, hInst, NULL );

// ���������� ���\�����ꂸ ,,,,, �ƂȂ�

CreateWindow( "EDIT",

"����������", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_CENTER,

x, y+50, w, h,

hGrp1, (HMENU)ID_TEXT2, hInst, NULL );

hGrp1 �̓O���[�v�{�b�N�X�ł��B

"EDIT"�ɂ�SS_CENTER�͎g���Ȃ���BEDIT�ɂ�ES_...�X�^�C�����g���B

>>547 �Ƃ肠�����R���g���[�����Ɏw��t���O���Ⴄ�����w�E���Ă���

>>547 �}���`�o�C�g������肭�����Ȃ��Ȃ�"AAAA"�̂悤�ɃV���O���o�C�g������Ŏ����Ă݂��������Ȃ����B

>>547 WM_SETFONT���g���āA�t�H���g���֘A�t�����Ă݂���ǂ������H

SS_CENTER��ES_ENDELIPSIS�Ƃ��ĉ��߂��ꂽ�낤�ȁB

�y�����̋��P�z

EDIT�R���g���[���ɂ́AES_�Ŏn�܂�X�^�C�����g���BSS_��EDIT�ɂ͎g���ȁB

���߂�AES_ENDELIPSIS�Ƃ����X�^�C���͂Ȃ������BSS_CENTER�̑����ES_CENTER���w�肷������B

��������̃R���g���[���ɑ�����̂����炳�B

����SS_CENTER��ES_CENTER�� winuser.h �� 0x01L �ƒ�`����Ă���B

�Ⴆ���ʂ̒�`�@XX_CENTER�@0x01L �Ƃ��Ă����ꍇ�A

EDIT�R���g���[���̎d�l�ύX��XX_CENTER 0x02L �Ƃ������Ă�

STATIC�R���g���[���œ����Ӌ`���g���Ă��邽�ߕς��邱�Ƃ��o���Ȃ�����B

������`��ς����ꍇ�ASTATIC�R���g���[����0x02L �Ƃ����͕̂ʂ̈Ӗ��������Ă���i��������Ȃ��j�̂œ��삪���������Ȃ�B

������Ӗ��͓����ł��g�l�h�Ƃ��Ă͕ʂ̂��̂Ƃ��Ĉ����i��`����j�B

����[����SS_CENTER���ʂ̒l�ɕύX����Ă����S����

�ς�����Ђǂ����ƂɂȂ邯�ǂȂ�

�{���ƌ��O�݂����Ȃ����C�̌��_���ȁB�㔭����͂��������Ƃ��J�o�[����Ă�(�̂�����)

���[�_���_�C�A���O�����C���̐e�Ƃ��A���̌㓮�I�ɃT�u���j���[��\������d�g�݂�����܂��B

�T�u���j���[�\�������e���̑�����\�Ƃ��邽�߁A�T�u���j���[�̓��[�h���X�Ƃ��Ă��܂����A

TAB�Ȃǂ̃L�[���͂������܂���B

�h�����āA�����t�H�[�J�X������{�^���̂݃X�y�[�X�L�[���t���܂��B

�}�E�X����͖�肠��܂���B

�����Ƃ��Ă̓T�u���j���[�̃L�[���������� IsDialogMessage ���܂ރ��b�Z�[�W���[�v���K�v

�Ȃ낤�Ǝv���܂����A���������ꍇ�̒�Ƃ����̂͂���̂ł��傤���H

�v���t�������͈ȉ�2�p�^�[���ł��B

����1

�e�����[�h���X�Ƃ��A�e�̃��b�Z�[�W���[�v���ɃT�u���j���[�̃��b�Z�[�W����������d�g�݂�����B

����2

�T�u���j���[�\����ɕʃX���b�h�𗧂��グ�A�����ŃT�u���j���[�̃��b�Z�[�W���[�v���B

���ʂ͂�������B�Ƃ����̕��@�Ȃǂ���܂����炨�肢���܂��B

������ƌꕾ������܂����̂Œ����ł��B

�����Ō����u�T�u���j���[�v�Ƃ́ACreateMenu �Ȃǂō�����ʓI�Ɍ������j���[�ł͂Ȃ��A

�P�Ȃ�|�b�v�A�b�v�X�^�C���̃^�C�g���Ȃ��_�C�A���O�̂��Ƃł��B

CreateDialog �ʼn�ʂ�����Ă��܂��B

����Ɍ��t������Ă��݂܂���B

2�E�C���h�E�������āA1�̓��C���E�C���h�E�A����1�̓��j���[�E�C���h�E

���C���E�C���h�E�ɃL�[�t�H�[�J�X������ƃ��j���[�E�C���h�E�ŃL�[����ł����A���j���[�E�C���h�E�Ƀt�H�[�J�X������ƃ��C���E�C���h�E�ŃL�[����ł��Ȃ�

���b�Z�[�W��K�X����������Ȃ����H

�t�H�[�J�X�͂��ꂪ����E�B���h�E�ŏ����ł���悤��UI���l���Ă��܂��B

���[�U�[�����C���E�B���h�E�Ƀt�H�[�J�X���i�}�E�X�ȂǂŁj�ڂ��A

�ȍ~�͂��̃E�B���h�E�ŃL�[�{�[�h���삪�ł�������ł��B���̋t���R��B

�K�X���b�Z�[�W�𗬂��ɂ��Ă��A���ǂǂ��Ń��b�Z�[�W���[�v�����Ƃ���

�b�ɂȂ�̂ł͂Ǝv���̂ł����A�Ⴄ�̂ł��傤���H

������Ȃ��̂ɖ������ē�����Ȃ�

>>562 �t�H�[�J�X���ڂ��ăL�[�{�[�h����Ȃ�Ċ댯�Ȃ��ƂC�ł�낤�Ƃ���l��Win32API�Ȃ�Ďg��Ȃ������ǂ����?

���ʂ̓t�H�[�J�X���ڂ����Ƃ��Ă���I�u�W�F�N�g�Ƀt�H�[�J�X���ڂ��ڂ��Ȃ��W�Ȃ������M�������Ȃ���?

�L�[�{�[�h���쒆�Ƀ��[�U�[���ʂ̃E�B���h�E���N���b�N�����ꍇ�Ƃ��l���Ȃ���?

>>562 ����l��������A�Ⴆ�A�l�u�b�x�[�X�ōl���Đv�����炢����ˁ[�́H

�I�u�W�F�N�g�w���Őv����̂��������A�f�[�^�������肫�Őv����̂�����A���₷���悤�ɍ�������B

>>566 �Ȃ�ʼn��������ł��Ă��Ȃ��̂ɖ����ɘb�ɓ��낤�Ƃ���́H

spy�Ō��Ăǂ��Ƀ��b�Z�[�W�͂��Ă邩����

Windows 10 Creators Update���ꂽ��

DrawText�ő傫�߂̃t�H���g�̕`�悪�ُ�ɒx���Ȃ����B

��DPI���Ή��̃A�v���͌��̂Ă�GDI�̓V���v���ɓ����Ăق����B

>>561 �����b�Z�[�W��K�X

���ꂪ������e�ł��傤��B

>>566 �^�u�R���Ɏq�E�B���h�E�\��t���ĉ�ʐ�ւ���L�[���͎�t�Ȃ��

���풃�ю��Ȃ̂ɂȂɂƂ����������ƌ����Ă��B

>>572 �ق�Ƃ����B

�����̒m���Ă�P�����ׂ���������ȁB

Win32API�̌�p��c++/cli����Ȃ����C�u�������ĂȂ��̂��ˁH

win32api�̓I�����[�����Ō����Ȃ̂Ō�p���Ă����������Ȃ�

.net�̓��b�p�[���C�u�����Acli�͌���d�l

>>574�̋��߂Ă镨�̈Ӗ����������

UWP�ł��G���Ă�ƌ��������̂��H

�����Č�����Qt����ˁH

Qt�̃A�v�����Č��\������

>>574 ���C�u�������Ă�API�̓��j�o�[�T��win�̂����ꂶ��Ȃ��́H

������WTL���܂����̑啜���𐋂���킯��

������Ƃ����������ɂ�wtl����Ԃ���

>>574 Windows API

��p���[�����O�������������

Windows10S �ł� Win32/.net �A�v���͓����Ȃ����ƁB

UWP�ɕϊ�����s����炵�����A���������܂����H

Windows10S������ɂ���Ȃ��ďI��邾���B

���O�炪����ɂ���ĂȂ������

�����������Ȃ����낤���̃X��

����̃^�[�Q�b�g�w�̓��C���X�g���[������Ȃ�����

�����̃A�v�����g���Ȃ��Ă��s���͏��Ȃ��Ɠ���ł�낤

�܂�WindowsRT�݂����Ɋj�����͂��Ȃ���Ȃ���

MS������Ȃɐ����o�ׂ��Ȃ����낤����

������xWindowsRT��Surface���ɍڂ��邱�Ƃ��Ă���̂Ȃ�

��͂������x�������邾�낤

����p�r������

�����̃L�b�Y�͊w�Z�x���^�u���b�g�̐����O���ăQ�[�����Ă�炵�����炻�̓_�ł͂���������

����v���O�����Ŏg�p����GDI�I�u�W�F�N�g�̌��𐔂�����@�͂���܂����H

GetGuiResources(hProcess, GR_GDIOBJECTS)

>>588 GetGuiResources

GR_GDIOBJECTS(0) Return the count of GDI objects.

���Ă��邵�B

�������[���[�N���f�o�b�O��炾��B

����̃A�v���P�[�V�������n���O��ԂɂȂ��Ă邩�f������@����܂��H

.net�ł�Responding�v���p�e�B�Ŕ��f�ł���悤�ł���win32api�ł�肽���̂�

>>600 ����g����DoS�U���݂����Ȃ��Əo�����

�ŋ߂̃A�v���ɑ����A�d�������͕ʃX���b�h�Ŏ��s����GUI���ł܂�Ȃ��悤�ɂ��Ă�ꍇ�͖��ɗ����Ȃ�����

>>604 ����́u�d�������̂Ƃ��Ƀn���O�A�b�v���Ă���悤�Ɍ�����v�Ƃ��������̘b�ŁA

�����������x���ł̈Ӗ��Ȃ�}���`�X���b�h���ɂ���Ė��ɂ͗����Ȃ��B

�ł����������}���`�X���b�h�������\�t�g�E�F�A�ł�

��ʕ`��̎��̕s��ȂǂŃn���O�A�b�v���邱�Ƃ�����킯�Ŗ��ɗ����Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ���B

>>605 �o�O�ł����Əd���������I���Ȃ��ꍇ��z�肵�Ă��B�E�B���h�E���b�Z�[�W�͏����������̂́A������̃n���O�B

�m���ɑS�����ɗ����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ˁB

�E�B���h�E���킩��Ȃ�IsHungAppWindow���Ă̂�����

>>606 ����̕ϊ��݂����ɏ����Ɏ��Ԃ�������ꍇ�Ƃ��A���[�U�[�̃N���b�N�҂��Ƃ������邩��A���f�͂ł��낤��

�~�߂悤�Ƃ��Ă���܂�Ȃ����́H

WindowsUpdate���ȁH

>>609 �l�b�g���[�N��Ă���̃^�C���A�E�g���ُ�ɒx�����

�܂���������ĂȂ���

�yIT�z�}�C�N���\�t�g�A�T�|�[�g��OS�uWindows 8�AWindows XP�AWindows Server 2003�v�ɂ��C���\�t�g��

asahi.2ch.net

test/read.cgi/newsplus/1494723803

���₳���Ă�������

�\����A��GlobalAlloc�ŗ̈���m�ۂ��Ēl����ꂽ��A�\����B��GlobalAlloc�Ŋm�ۂ���ƁA�\����A�̃����o�ł���|�C���^�̃A�h���X���ς���Ă��܂��̂ł������������Ȃ̂ł��傤���H

����v���Z�X�̃��������̃��[�W�����T�C�Y�⑮���ׂ�ɂ͂ǂ�API���g�������ł����H

>>612 Windows�͓����҂̌���OS������Ȃ�

�����������Ȃ��Ȃ�Lock���Ă�������

>>612 GlobalAlloc����Ȃ��Ď����ŏ��������Ă��ł���

>>612 GMEM_FIXED���w�肵�Ă��Ȃ�GlobalAlloc�Ń��b�N�J�E���g��0�̏ꍇ�̓������̍Ĕz�u���N����

GlobalLock��GlobalUnlock�̊ԂȂ�

�u�\����A�̃����o�ł���|�C���^�̃A�h���X�v�͕ς�邱�Ƃ��Ȃ�����

GlobalUnlock���Ăяo�����b�N�����������ꍇ�͍Ĕz�u�����\��������

�F�l���X���肪�Ƃ��������܂�

>>612 �\����B��GlobalAlloc���R�����g�A�E�g����Ζ��Ȃ������̂ł��ꂪ�����Ȃ̂͂��Ԃ�ԈႢ�Ȃ��ł�

>>617 �\����A���̂�Lock��FIX�͎����܂������_���ł����B�\����A�͗̈�m�ی��winAPI�ɓn���Ēl���i�[���Ă��炤�̂ł����i�[��Ƀ����o�S�Ă̌Œ肪�K�v�Ȃ̂ł��傤���H

�Ƃ����ꃁ�����Ĕz�u�������Ȃ̂ł��ˁB���肪�Ƃ��������܂����B���̕����ł������������Ă݂܂��B

�\�[�X�R�[�h�ɃC�[�W�[�~�X������\���̕����N�b�\�����Ǝv��

>>618 ���������̎g�������Ԉ���Ă����Ȃ����H

���\����A�͗̈�m�ی��winAPI�ɓn����

����winAPI�͉��H

�Ƃ������Ȃ��B���K�v������̂�

�K�v�ŏ����̍Č��\�[�X�N���Ă��炾��

�\����A�A�������͂��̋߂��̃������m�ۗʂ�����Ă��Ȃ��悤�ȋC������

�X�^�b�N�j��A�܂��́A���������e�j��ł́H

���݂܂���B������C++�f�l�Ń���������a���̂ł悭����g���u�����ȂƎv���A����m�F�ł��Ă��镔���͒��ۓI�ɏ����܂����B�C�[�W�[�~�X�̉\���͂��Ȃ肠��܂��B

�\�[�X���茳�ɂȂ��̂ł����A��̓I�ɂ͂��̂悤�ȏ��������Ă��܂��B�X�}�z���珑�����̂ŕ��@�~�X���邩������܂���B

���C������

DWOR count=0;

LPBYTE pStructA = (LPBYTE)GlobalAlloc(GHND,sizeof(0));

GetPrinterInfo(pStructA,&count);//����� pStructA�ɍ\���̊i�[

/*�����Ńu���[�N������pStructA��pName�̃A�h���X��������������w���Ă�̂͊m�F�ς�*/

PStructB pStructB = (PStructB)GlobalAlloc(GHND,sizeof(StructB)*count);

/*�����ʼn��߂�pName���擾���悤�Ƃ����pName�̃A�h���X��pStructB���m�ۂ���O�ƕς���Ă���B���̕�����f�[�^�͈ȑO�Ƃ��đO�̃A�h���X��ɑ��݂��Ă邱�Ƃ͊m�F�ς݁BpStructA���̂̃A�h���X�͕ς���Ă��Ȃ�

*/

for(i=0 ;i<count;i++){

LPTSTR name= (((PRINTER_INFO_1*)pStructA)+count)->pName;

}

�`�`�`

����� (����m�F�ς�)

DWORD GetPrinterInfo(LPBYTE pStructA, LPDWORD count){

DWORD result=0;

DWORD pNeeded=0;

//�K�v�T�C�Y�擾

EnumPrinter(PRINTER_ENUM_LOCAL,NULL,1,NULL,pdw

&pNeeded,count);

//�K�v�T�C�Y�Ċm��

Global ReAlloc(pStructA,pNeeded,GHND);

//������PRINTER_INFO_1�\���̂�pStructA�Ɋi�[

EnumPrinter(PRINTER_ENUM_LOCAL,NULL,1,pStructA,pdw

pNeeded,count);

return result;

}

GlobalAlloc�̖߂�l�̃n���h���ڃL���X�g���ă|�C���^�ɑ��������ʖڂ���

�n���h���������Ƃ���GlobalLock���Ăяo���āA���̖߂�l���L���X�g���ă|�C���^�ɑ������

p = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, size);

HeapFree(GetProcessHeap(), 0, p);

�ł��܂�����Ă��CGlobalAlloc �� win3.1 �̎d�l�����~���ɂ��Ă���̂Ŏg���ɂ�����

�I���R��������

���͂���malloc�ł�����

>>625 ���̎d�l���炢�m�F����Ƃ�������

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc430065.aspx GMEM_FIXED���w�肵�Ă��Ȃ�GlobalAlloc�̓������n���h����Ԃ�

�A�h���X�ł͂Ȃ��n���h���ł���A���̃n���h����GlobalLock�ɓn�����ƂŃ������A�h���X���擾�ł���

���C������

DWORD count=0;

HGLOBAL gm = GlobalAlloc(GHND,sizeof(0));

GetPrinterInfo(gm,&count);

LPBYTE pStructA = (LPBYTE)GlobalLock(gm);

for(i=0 ;i<count;i++){

LPTSTR name= ((PRINTER_INFO_1*)pStructA)[i].pName;

}

�`�`�`

DWORD GetPrinterInfo(HGLOBAL gm, LPDWORD count){

DWORD dwSize;

DWORD result=0;

DWORD pNeeded=0;

EnumPrinter(PRINTER_ENUM_LOCAL,NULL,1,NULL,0,&pNeeded,count);

Global ReAlloc(gm,pNeeded,GHND);

dwSize = GlobalSize(gm);

LPBYTE pStructA = (LPBYTE)GlobalLock(gm);

EnumPrinter(PRINTER_ENUM_LOCAL,NULL,1,pStructA,dwSize,&pNeeded,count);

GlobalUnlock(gm);

return result;

}

GMEM_MOVEABLE

�ړ��\�����������蓖�Ă܂��BWin32 ���ł́A�������������Ń������u���b�N���ړ�����邱�Ƃ͌����Ă���܂��A����̃q�[�v���ňړ����邱�Ƃ͉\�ł��B

�߂�l�́A�������I�u�W�F�N�g�̃n���h���ł��B���̃n���h�����|�C���^�֕ϊ�����ɂ́AGlobalLock �����g���܂��B

���̒l�� GMEM_FIXED �t���O�Ƒg�ݍ��킹�邱�Ƃ͂ł��܂���B

Win32�ł͈ړ����邱�Ƃ��Ȃ��������Č����Ă邵�AGPTR�t���O���g�����A�������m�ۂ�malloc�Ȃ�ɒu���������ق����ǂ���

EnumPrinters�ɓn���o�b�t�@�̃|�C���^�͕ʂɂȂ�ł��ǂ��݂�������

GlobalAlloc�̓N���b�v�{�[�h�M�鎞���炢�ł�����

�����䂤�z���v���W�F�N�g�ɂ���ƁA�f�o�b�N�ł͓����������[�X�ł͓����Ȃ�

�v���O�����Ƃ��o���オ��낤�ȁB�B�B

�i�������A�����[�X�{�f�o�b�N����Ȃ瓮���ň��̃p�^�[���j

malloc�ł��Anew�ł��D���Ȃ̂������炢����ˁH

�݂Ȃ��ܖ{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�������m�ۂ̕��@�Ɋւ��Ă͌Â��̂͂Ȃ�ƂȂ��킩���Ă�̂ł����A�ӌ��ł�����m�����Ȃ��̂�����ł��c�c

�Ƃ�����������@�̒������������̂Ŋ撣���Ă݂܂��B

>>634 �����ɂ��ł����������{���ɂ����v���܂��c�c�l�I�ɂ͕��ɂȂ�̂ł�����ł����c�c

�����[�X�C�����Ă����܂�

�������F�L����

Win32���b�Z�[�W�N���b�J�[�ȒP���́B

MsgCrack

https://github.com/katahiromz/MsgCrack �������F�L����

���ꂪWin32�̃��o�[�o���h��ŁB�d�v�ȋZ�p������A�m�F���Ƃ����B

https://github.com/katahiromz/RubberBandSample �F����́A�_�C�A���O�� HWND �ɑ� SetWindowLongPtr, GetWindowLongPtr ���g�p����ꍇ

GWLP_USERDATA �� DWLP_USER ���ǂ̂悤�Ɏg�������Ă��܂����H

�g���������Ȃɂ�

get ���Ă��� & �Ƃ� | �Ƃ����� set ���Ă�

�G�f�B�b�g�{�b�N�X��ES_MULTILINE��t�����

Ctrl+A�ł��ׂđI�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂����ǁA

����͂Ȃɂ��Z�p�I�ȗ��R�������Ă̂��Ƃł����H

����Ƃ��A�̂���C������Ă��Ȃ������̃o�O�ł����H

642�̒NjL�ł����AES_MULTILINE�����łȂ��AES_READONLY��t�����Ƃ����A

�����悤��Ctrl+A�������Ȃ��Ȃ�悤�ł��B

>>643 ����̓T�u�N���X���őΉ�

>>644 �܂�AES_MULTILINE��ES_READONLY��Ctrl+A�ɑΉ����ׂ���Ԃł͂Ȃ�

�Ƃ����悤�ȋZ�p�I�ȗ��R������킯�ł͂Ȃ��A

�P�Ƀ}�C�N���\�t�g���C�����Ă��Ȃ��̂���̃o�O�ŁA

�T�u�N���X���ȂǂőΉ����Ă����Ȃ����̂Ȃ�ł���ˁH

ctrl+a���S�I���Ƃ������ꃋ�[�����Ȃ��Ƃ��Ȃ�Ƃ�

>>646 �G�f�B�b�g�{�b�N�X�����Ctrl+A�������Ă��Ȃ��Ȃ�[�������ł����A

ES_MULTILINE��ES_READONLY���t���Ă���Ƃ����������Ȃ��Ȃ��ł��B

>>647 �����Ƃ��Ă͔F���ʂ�

�Z�p�I�Ȗ��ł͂Ȃ��̂ŃT�u�N���X�Ȃ�C���X�^���X�Ȃ��KeyDown�C�x���g��SelectAll()���č\��Ȃ�

���ʂ͂��ł�Copy()��Cut()�̃V���[�g�J�b�g�L�[���������Ă���

>>648 ������肪�Ƃ��������܂��B

�G�f�B�b�g�{�b�N�X�̏�����M�����ɁACtrl+A�Ȃǂ̓�����ڂ��Ă��܂��܂��B

CLIP STUDIO PAINT�̂悤�Ƀc�[�����ۂ�����ׂɃE�C���h�E�S�̂𒃐F�ɓ��ꂷ��悤��Win32API�ƌ����̂�����܂��ł��傤���H

SKIN��������Ȃ��̂ł���SKIN�̎d��������܂���B

�����MediBang Paint Pro�̂悤�ɃE�C���h�E�S�̂łȂ����j���[�ƃc�[���E�C���h�E�����𒃐F�ɓ��ꂷ����@��

����܂����炨�肢���܂��B

���w���ł������T������Ă����

����

>>652 �����T�������Ȃ�N�ł��ł���B�����T���E�F�A�ƌĂԂ���d�v�Ȃ��Ƃ������ē`����Ă��܂��B

�x�@�͎��т��~�����A�q���͗L���ɂȂ肽�������炵���̂�

���҂̎v�f����v�����ō��̌`�Ȃ낤

>>654 �d�v�Ȃ̂�Windows�̌������ăv���O���������s�ł����Ƃ��낾����ˁB

�����Ă��̂��悗

�ǂ�������bat���s���ĂˁA���낤�Ǝv���Ă����������

�G�b�`�ȃr�f�I.avi .bat

�Ƃ�����Ȃ��́H

�y���������Ă݂����ǂ��̌��������킩��Ȃ�����

���������Η��OS�̋[�l��

�݂�ȏ��̎q���������

�������ē��R����

���Ȃ����� WannaCrypt �����T���̘b�Ȃ� SMB �̌�������

���w��WannaCryptt�g���Ă��̂���E�E�E

�o�b�`�t�@�C����������������Ɗ댯����Ȃ��Ə����Ă���

�����V���̋L����ǂ����Ȃ̂ł悭�킩��Ȃ����ǁA

�Í�������v���O�������R�s�y�ō������ł��傤�H

�Í�������o�b�`���R�s�y�ō���������Ȃ́H

�ǂ����ɂ���A���͎g���ĂȂ��A�����̃I�i�j�[�����������Ȃ��B

>>665 ���Ⴀ�ǂ�����ăt�@�C����������������H

�o�b�`�t�@�C�����s�O�Ƀt�@�C�������������̂��H

�����T���E�F�A�����O�Ɍ������}���E�F�A���o�Ă��āA���̃}���E�F�A���Q�l�ɂ����̂��A����̃����T���E�F�A���Ǝv�����B

���̌��ɂȂ����}���E�F�A�͉��ȂH

>>666 crypt.exe c:\windows\*.*

echo �Í������܂���������

����Ȋ����B

>>670 nimda�Œ��w���ߕ߂��ď�����B�\�[�X�ǂ�������H

���������ɂ����

�������݂��Ȃ��Ȃ����z�̃}�E���g����Ċ�Ԃ悤��

���w�����݂̐_�o���Ă�̂����O��

windows10��GDI�`���XP�����ɂ���API�͖������̂��̂�

>>672 �N��nimda�Œ��w���ߕ߂Ȃ�Ęb�����ĂH

�]�݂��N���Ă�́H

>>675 visual style�Aruna style...������ ThemeAPI �̘b�H

�Ȃ�A������X�L���̗ނ��Ǝv���̂� API �Ƃ� GDI �Ƃ��̊K�w�̘b����Ȃ��Ǝv���B

�J�X�^�}�C�Y�łǂ��ɂ����Ęb�ɂȂ邩�A

https://www.japan-secure.com/entry/how_to_customize_the_windows_10_to_windows_xp.html XP ���� theme.dll ���Ԃ��������E�E�E���[��ܽ��

>>677 THX ���������������Ă݂܂�

XP���͍D������Ȃ��̂�

2000���ɂ�������

>>675 MFC�Ƃ����g���Ă����̂Ȃ�A�����������C�u�����͔����Ă邯�ǂȁB

>>675 GDI��API���͕̂ς���ĂȂ��Ǝv������

Direct3D��ʂ��Ȃ��ŕ`�悷��Ƃ��Ȃ�������������

�����̃A�v�������Ȃ�I�[�i�[�h���[

OS�S���Ȃ���@�킩���